一眼山泉讓一個山村出了名。這個村就是濟南市章丘區的朱公泉村。

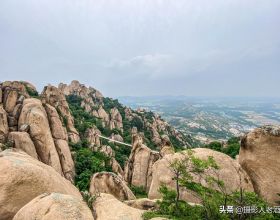

朱公泉村位於章丘城區東南40餘里處,群山環抱,秀山連綿。東依九頂山,西北環繞筆架山,一條峽谷穿村而過。村子西南的山嶺石崖處有一泉,朱公泉村因此得名。

大年初三,年前的積雪在山外已經不見蹤影,但朱公泉村的積雪依然處處可見,下車伊始頓感凌冽冷峻。

從西頭進入村子中央大街,首先映入眼簾的是村頭的一座牌坊,上書“朱公泉”三個大字。過了牌坊有一片空地,空地南面的牆上畫寫著朱公泉村的風景和村子介紹。再往前走道路在一山崖處拐彎,形成一個空地,空地上立著六塊石碑。最北一面為萬曆年間所立,第二、三塊均為大清時立,刻有“萬古流芳”“領袖施財人”等字樣,估計是銘刻了為某項公益事業捐資人員的名字。第四、五塊已經斑駁陸離,最南面的一塊是水磨石村碑,書“朱公泉”三字。

沿大街繼續東行尋找朱公泉。街上沒大有人,許多門戶都上了鎖。終於在一路口遇到一男一女兩個孩童,問朱公泉在哪兒?女孩很熱情地說跟我們一起走就能到。女孩胖胖的,圓圓的白皙的臉蛋上有兩團紅暈,使俊俏稚氣的臉龐更加活潑靈動。他們說,父母都在城裡,過年才回這裡看望爺爺奶奶。隨他們南行來到巷子盡頭的一家門口,女孩站在大門的臺階上指著前面的一條山溝說:“我們到家了。你們過了那座橋,再往東走幾步就到了。”

我們說聲謝謝你們,便按她所指前往。女孩在我們後面囑咐:“路上有冰雪,過橋時注意點,別滑倒了。”

話不多卻很暖心窩。這裡的孩子們真好啊!

過了橋向東不遠處就有兩個亭子,近處的那個被冰雪圍繞的就是朱公泉。我們小心翼翼地抓住欄杆和標牌,踩著厚厚的冰邁上幾級臺階走進亭子。亭子建在一處石壁上,石壁上有泉水滴滴噠噠地流著,石壁下方是一灣清池,池內有一石雕的小豬趴在一塊石頭上,笑眯眯地張著嘴,似乎在對誰說話,憨態可掬。

一位中年男子拿手機邊拍影片邊說,這個村子很古老了,有許多廟和老房子,很有味道。這個朱公泉最早叫豬拱泉,後來朱元璋來這兒時給改為朱公泉了。

據傳,元朝至正年間(約公元1360年),章丘木廠澗村蘧氏四兄弟,被官府逼迫伐木修築工事。蘧老四在伐木時被砸傷了腿,官兵不但不給醫治,反而強制繼續伐木。四兄弟氣憤難平,約好眾苦役,夜間殺死了守護的官兵逃走。遽氏老大、老二投靠了義軍,老三、老四則帶領爹孃和孩子逃往文祖鎮東南方向的大山深處。

蘧氏兩兄弟攜老帶少在一群山環抱之處落腳安居,漸漸形成了一個村落。人們居住在這裡,以打獵和耕種為生,但吃水卻是個難題。夏日雨水漣漣季節,但一到乾旱季節,河溝就見底無水,村民們都得跨越幾道溝、翻過幾道山,到外面的村子取水。一日,蘧氏兩兄弟打獵歸來,卻不見了欄圈裡餵養的小豬。於是便分頭去找。來到山口處,只見小豬正在山腳下的亂石板處亂拱。拱著,拱著,突然間石板下流出水來。小豬又接連拱幾下,一股清清的泉水從石板下噴出。從此村民們一年四季都能喝上甘甜的泉水了。因為是小豬拱出來的泉水,人們給村子叫作“豬拱泉村”。

數年後的一個春天,一個放牛的漢子趕著兩頭牛來到村頭討水喝。他得知此村叫“豬拱泉”和村名的來歷後,說這個名字不雅。沉思了一會說:“此泉水供我解渴,有恩於我,我姓朱,日後村名就叫‘朱公泉’吧。”放牛的漢子走了,人們沒有信他的話,依然叫此村為“豬拱泉”。又過了幾年以後。元朝滅亡,明朝建立,起年號為“洪武”,又過了若干年以後,人們才知道,當年那位討水喝的放牛漢竟是明太祖朱元璋。那年他為消滅章丘的官兵,化裝成放牛漢前來打探進軍道路。於是,按朱元璋之說,村民們將村名“豬拱泉”改為“朱公泉”,一直沿用至今。

朱公泉的西邊有石刻二方,其一為“問童子處”。傳說孔子周遊列國時,在此休息遇一孩童,曾詢問前行的路徑。泉下建方塘一座,正常年全年有水,旱年甚微。

準備回走,又遇到兩個更大一點的男女孩子。他們說,自己的父母在青島工作,回來過年的。問:回來過年是不是很好玩啊?答:老人給我們講了許多村子裡的故事,覺著很有意思。但最好玩的是回來過年能收到很多紅包。他們說,爺爺奶奶大爺叔叔等親戚真大方,紅包少的二三百,多的上千呢!

末了,男孩問:“還有問題要問嗎?沒有的話我們就回家了。”

這裡的孩子這麼好、這麼暖心啊!也許是那些故事形成的文化對他們產生了潛移默化的作用吧。

登上朱公泉上面的山腰俯瞰朱公泉村全貌。村子背依著的山有兩個峰,百度顯示海拔約750米。峰頂山石高聳,怪石嶙峋,凸凹起伏,狀若筆架,因此稱之為“筆架山”。看著酷似筆架的山峰,不禁浮想聯翩:給這山起名之人一定志存高遠、胸有狂瀾。未來,誰能用如椽大筆書寫這裡的壯麗詩篇?想到那幾個暖心的孩子,我想一定會有後來人!(大眾日報客戶端記者 於國鵬 報道)