韓紅有一首歌叫《天路》,唱出了情感,但你感受不到路的艱辛。在現實中,確實有一種公路叫“天路”,它們沿途海拔極高,彷彿可以與天相接。

截止2020年底,我國公路里程520萬公里,但其中能被稱為“天路”的,差不多就是這個數的零頭,且大部分集中於青藏高原。這裡平均海拔超過4000米,氣候寒冷,空氣稀薄,地質複雜,註定每一條道路的修築都是困難重重。

幾年前,我把車停在海拔4700多米的納木錯湖邊,離水面僅有20米,但已經沒有精力走過去。搖起車窗玻璃,躺在後座位,把氧氣瓶罩扣在口鼻上,大口喘息著,忍受著高反的劇烈頭痛,心想,我從平原地區一路開過來,這一路在高原上的近2000公里瀝青路面,是什麼人修築的?他們經歷了什麼?有多少人會像我一樣,僅僅是停留在這高原上,一動不動,就感覺氣若游絲......

一

1950年的中國,持續100多年的紛亂剛剛平息,邊疆亟待建立全新的防線。此時的西部邊疆,只有西藏還未解放。為此,人民解放軍整裝待發,準備進駐西藏。但自古以來,通向西藏的道路艱險異常,近代著名地理學家白眉初於1930年在《西藏始末紀要》中寫道:亂石縱橫,人馬路絕,艱險萬狀,不可名態。

正因為如此,不僅軍隊難以進入,糧草也難以供應。為了有充足的力量保衛邊防,一條入藏公路的建設迫在眉睫。

於是在毛主席“一面進軍,一面修路”的指示下,“入藏第一路”正式開工。這一修就是整整四年,最終2255公里的道路於1954年全線貫通,時稱“康藏公路”。

康藏公路東起雅安,西至拉薩,一頭是海拔幾百米的人間天府,一頭是海拔超過3600米的高原日光城。然而,自東向西進入西藏,數千米的高差並非最大障礙,縱貫南北的橫斷山才是真正的天塹。位於我國西南地區的橫斷山區,相鄰山脈主脊線的平均距離只有約100公里,海拔3500米以上的高山和極高山更是佔總面積的73%。密集的高山峽谷如同大地的皺褶一般,“橫斷”了東西方向的交通。

網路上有個段子,問,當年玄奘高僧為什麼沒有選擇從長安城南向,翻越橫斷山區,從高黎貢山出境,去印度取經,這條路要近一半不止。下面有一個回答不錯:孫行者確實去這條線先探了個路,回來報告了,師傅,如果你走這條路,必死無疑。唐僧驚問,難道有你制服不了的妖怪?悟空說,妖怪一個沒有,當地人說了,神仙也過不去......

即使在橫斷山區的東部邊緣,還有海拔3400米的二郎山聳立於此,與其山腳下的天全縣城高差近2500米,這遠比大名鼎鼎的五嶽巍峨多了,堪稱康藏公路上的第一道關卡。不過,這僅僅是康藏公路的“開胃小菜”。翻越二郎山後,公路將抵達海拔1300米的瀘定,隨後瞬間直上海拔4300米的折多山口,這才正式來到崇山峻嶺的世界。

康藏公路全程最艱險之處莫過於雀兒山山口,這裡海拔5050米,是康藏公路的最高點,空氣稀薄,白雪皚皚,冬季氣溫可降至-20℃到-30℃。70年前的築路部隊用了近三個月的時間才得以闢出山路,越過山口。抵達雀兒山時,康藏公路已翻越600餘公里的山嶺。而在接下來的里程中,便是海拔4000多米的業拉山口和安久拉山口。

在橫斷山區的重重山脈中,還有6條大江穿行其中,流水侵蝕,千溝萬壑。在沙魯裡山和芒康山之間,金沙江聲勢浩大,逶迤南行,康藏公路行至谷底方能跨江而過。在他年他翁山和伯舒拉嶺之間,怒江奔騰咆哮,峽谷幽深,水流湍急。約70年前,為了架橋跨江,築路人與湍急的水流奮戰近4天,才將施工便橋的鋼索送達對岸。

從山口到河谷,兩者高差可達數千米。在沒有穿山隧道的年代,康藏公路只能“貼地而行”,沿著山勢曲折盤旋,隨著海拔或升或降,在橫斷山區“上天入地”。

然而,即使駛出橫斷山區,康藏公路的艱難之徒並未結束。

1952年,當康藏公路修至西藏昌都時,它並沒有繼續西進,而是轉頭向南,選擇了經波密、林芝抵達拉薩。雖然南部氣候溫和,便於就地取材和施工,但意味著公路要翻越海拔4728米的色季拉山口,以及海拔5013米的米拉山口,還要經過多個地震區和不良地段。

在當時,做出這個決定十分艱難。但為了惠及更多人,為了靠近邊防和鞏固國防,經層層批覆,才終於確定了康藏公路的路線,並在1954年年底正式通車。

康藏公路通車第二年,西康省被撤銷,公路之名便被改為“川藏公路”,起點也從雅安變更為成都。緊接著,川藏公路南線建設的大幕轟轟烈烈地拉開。南線道路不再向北繞行,而是從雅安持續向西,在雅江縣跨越大江,在理塘縣翻越高山,經竹巴龍大橋進入西藏,最後在邦達與康藏老路匯合,同線通往拉薩。

在拉薩的西側,公路建設同樣如火如荼。

為了攀登世界最高峰,一條珠峰專用公路得以建成,它從日喀則經定日縣一頭鑽進喜馬拉雅山脈,直達珠穆朗瑪峰北麓。另一條則在定日縣與珠峰公路分道揚鑣,它跨越6座大山和數條河流,在卓奧友峰和希夏邦馬峰之間飛旋而下,直至中尼邊境的樟木口岸,這條路被稱為“中尼公路”。

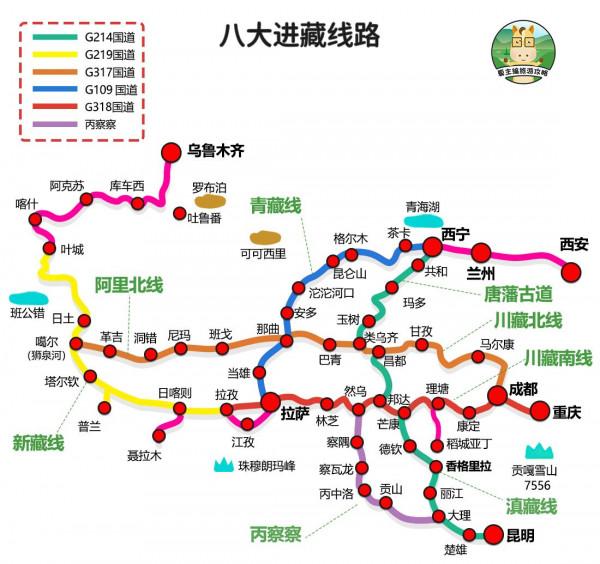

沿著川藏南線和中尼公路,便可從成都一路直達中尼邊境。這條公路沿途風光密集,景觀出眾,時至今日更加聲名顯赫,這就是著名的318國道川藏段。

今天的318線,已經多次提升改造,路況與當初不可同日而語。其中,林芝至拉薩段,已經實現全程高等級路面。行駛在這一段路上,你已經感覺不到是雪域高原的天路了!

曾被康藏公路放棄的北線方案,隨著昌都到那曲,和成都到爐霍路線的貫通,又一條從四川連線西藏的公路建成,它同樣貫穿橫斷山脈,成為317國道的一部分。至此,兩條國道自東向西,將西藏腹地與四川緊密相連。

二

在青海,同樣有一條著名的交通動脈連線著西藏,它雖不似川藏公路“跌宕起伏”,卻一樣充滿艱難險阻,修築全程困難不斷。

2006年7月1日,青藏鐵路全線建成通車,“有崑崙山在,鐵路就永遠到不了拉薩”的時代徹底成為歷史。

在它身旁,與之並駕齊驅的,是服役半個多世紀、一度擔負著80%進藏物資運輸的青藏公路。這條公路北起青海西寧,途經格爾木,南抵西藏拉薩,沿途翻越崑崙山、唐古拉山、念青唐古拉山三大山脈,是109國道的一部分。

在這條公路上,從青海格爾木向南至崑崙山口,一路海拔上升近2000米,是全程高差最為顯著的一段。但在此後的近1000公里的路途中,公路海拔幾乎一直保持在4000米以上,地表最大起伏僅有約800米。放眼望去,地勢開闊平坦,只有遠處連綿的雪峰,和周圍稀薄的空氣,時刻提醒著人們,這裡是“世界屋脊”。因此,如果說川藏公路如同“上天入地”,那麼青藏公路就是真正地“修在天上的公路”。

在青藏公路沿途的荒原中,有最為著名的藏羚羊家園,人稱“可可西里”。在可可西里寬淺的谷地中,發源於四周雪山的河流時分時合,如同姑娘的髮辮,寬度可達數十米。

其中楚瑪爾河、日阿尺曲、沱沱河及尕爾曲,最終匯聚為一條家喻戶曉的大河,長江。縱貫這片荒野的青藏公路,將依次跨越這些河流,並在翻過唐古拉山口後,繼續向南,進入藏北高原。和經過可可西里一樣,它也需要跨過藏北高原的多條河流,最終抵達拉薩。

青藏公路全線起伏平緩,它最大的挑戰來自地表之下。

青藏高原終年寒冷,岩土溫度常低於0℃,其中的水分凍結成冰,導致凍土遍佈。尤其在廣袤的可可西里一帶,公路沿線平均海拔約4600米,其下層岩土常年不化、堅硬無比,凍土厚度可達百餘米,是為多年凍土區。隨著海拔或緯度的降低,岩土冬季凍結,夏季消融,成為季節性凍土區。

即便在多年凍土區,表層凍土也會融化。於是在冬季,岩土膨脹,導致地面隆起;而在夏季,凍土融化,嚴重時甚至如同一團稀泥,導致路基沉陷,成為修築公路的一大難題。不僅如此,公路路面吸收和積聚熱量,會加重凍土融化。黑色瀝青路面受此影響更為嚴重,凍融作用使路面變得坑窪不平,車行其上顛簸異常,“搓板路”由此形成。

在我穿行這一段幾百公里的路面時,常常撇眼看到坐在副駕駛座位上的十幾歲兒子也在使勁向前蹬腳,問他在幹嘛?他說,看到路面上密集的剎車印,他下意識地幫我踩剎車......即使這樣,車後部常常發出刺耳的剮蹭地面的聲響,於是,自己默默地咬咬牙。為了趕路,我常常在0-120公里的時速間,快速切換,實為“貼地飛行”!

這樣的地質條件,修路人只能想方設法來為路面“降溫”,或抬高路面,或改換路基材質和結構,或在路的兩側加裝熱棒以散熱降溫,又或者直接以橋代路,以減少路面向地下傳遞熱量。

不過,對青藏公路而言,凍土僅是眾多難題之一。

青藏公路全程跨越了多個地震活動帶,強震和大震並不鮮見。2001年11月,崑崙山口西發生了里氏8.1級地震。由於是在無人區,此次地震未造成人員傷亡,但導致青藏公路多處發生斷裂。

此外,滑坡和泥石流也是屢見不鮮,尤其是在唸青唐古拉山一帶。在拉薩西北90多公里的羊八井地區,道路兩側雪峰夾峙,山峰海拔多在6000米以上,最為高聳的是念青唐古拉峰,其海拔高達7162米。陡峭的山坡之上,巨石和泥石流似乎隨時要傾瀉而下。

正因為困難重重,僅用一年時間便建成通車的青藏公路,前前後後歷經兩次改造和兩次整治,築路人用了近50年時間,全程才達到二級公路標準。

如今,隨著青藏鐵路的建成,公路和鐵路比肩而行。在不久的將來,京藏高速也將沿幾乎相同的路線抵達拉薩,成為高原上新的工程奇蹟。屆時,齊頭並進的三條道路,將是三個鮮明的時代印記。

三

1951年8月底,一支新疆軍區騎兵部隊歷盡艱辛,進入位於西藏最西邊的阿里地區。這裡群山環抱,土地荒蕪,位置偏遠,阿里地區行政公署駐地噶爾縣,與拉薩直線距離就超過1000公里,相當於哈爾濱到北京的距離。

在沒有公路的年代,從拉薩向這裡運輸物資只能依靠犛牛和馬匹,全程耗時可達一月有餘。閉塞的交通,讓駐守阿里的官兵常遭補給困難,衛戍邊境缺乏有效保障,建設一條可供汽車行駛的交通命脈勢在必行。

相較之下,從新疆南部和田、葉城等城鎮到阿里的直線距離,僅是拉薩到阿里的一半左右。於是,在川藏、青藏公路通車兩年後,一條連線新疆和西藏阿里地區的公路正式開工。

雖然從新疆進入西藏的距離較短,但橫亙於兩者之間的崑崙山和喀喇崑崙山是兩道無法避開的天險,如遇大雪封山、洪水泥流,更是寸步難行。築路人別無選擇,只能頂風冒雪,劈山開路。他們僅用19個月的時間,便打通了這條邊疆生命線和戰略交通線,全程共計1179公里。

3年後,公路繼續向拉薩方向延伸,在拉孜縣和中尼公路相連,終結了新疆、阿里、拉薩三地無公路連線的歷史,人稱“新藏公路”。公路全程沿邊境蜿蜒而行,距離國境線最近時僅有約30公里,如同一條綿延千里的邊境長城,戰略地位不言而喻。

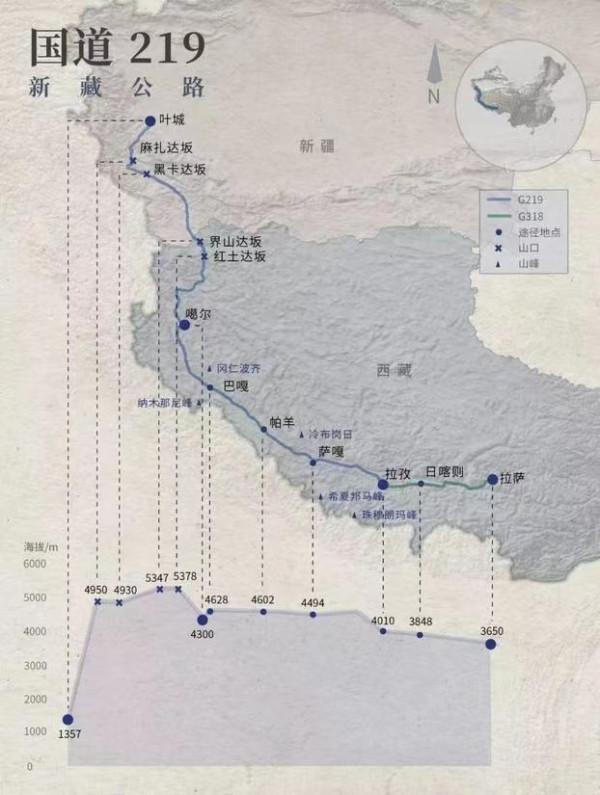

新藏公路的修建同樣艱難異常。它在崑崙山脈翻越十多個雪山達坂,海拔4000米以上的路段長達915公里,海拔超過5000米的路段達到130公里,堪稱“天路中的天路”。

新藏公路的起點是新疆葉城縣,這裡海拔僅有1480米,公路從這裡出發,行進不到100公里便開始驟然爬升,直達海拔3150米的庫地達坂。這裡地勢險要,被稱為新藏公路上第一道“鬼門關”。

而從崑崙山到喀喇崑崙山,是公路全程最為險峻的一段,海拔4900多米的麻扎達坂(又稱“塞力亞克達坂”)和黑卡達坂,海拔5000多米的奇台達坂和界山達坂,以及海拔高達5378米的紅土達坂均集中於此,每一處都讓路人心驚膽寒。

離開喀喇崑崙山區,則會到達較為平緩的地帶。從噶爾縣起,新藏公路在岡底斯山脈和喜馬拉雅山脈之間的夾縫中穿行,途經一眾神山的腳下,串起大大小小的山間谷地,終於抵達日喀則的拉孜縣。

在西藏,新藏公路的大部分,行進於喜馬拉雅山脈和岡底斯山脈之間。受巍峨綿延的喜馬拉雅山脈阻擋,來自印度洋的水汽難以抵達,沿線乾旱異常,年均降水量最低時僅有約50毫米,與巴丹吉林沙漠一帶的降水量相當。乾旱的氣候形成了乾燥疏鬆的粉土,極不適於修築路基,加之凍土融化、邊坡坍塌,致使新藏線的修建尤為艱難。

1957年打通的葉城到噶爾段,路面僅以簡易的砂礫鋪就,最窄處僅有2.5米,經過前後40餘年的提升改造,才終於達到四級公路標準。直到2013年10月,新藏公路完成柏油路面改造,全程全年均可通行,成為一條名副其實的國家級公路,實為219國道的一部分。

四

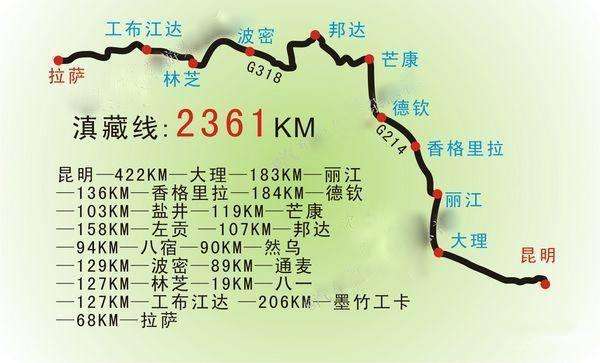

至此,與西藏相鄰的四川、青海和新疆,都已修通連線西藏的國家級公路,只待打通最後一個鄰省,這便是滇藏公路的修建。

和橫穿橫斷山區的川藏公路不同,滇藏公路沿著橫斷山區的縱谷,自南向北緩慢攀升,沿途的大理、麗江、香格里拉等地人氣爆滿,遊人如織,充滿煙火氣息。它還有“高冷”的一面,沿途或經過雪山腳下,或掠過大河邊緣。在德欽附近翻越芒康山---雲嶺一脈後,則進入坡陡谷深、滑坡頻發的峽谷,和瀾滄江並排而行。滇藏公路的實際施工期長達11年半,最後在芒康與川藏南線匯合,成為214國道的一部分。

現在,在滇藏線西邊靠近國境線,另一條入藏的219線國道也在日益完善,其中的丙察察(雲南貢山縣丙中洛鄉--西藏察隅縣察瓦龍鄉--察隅縣城)段成為國人最為嚮往、也最為驚險的國道路段之一。

5條國道主動脈相繼建成,第6條入藏國道青海玉樹至類烏齊,和第7條入藏國道丙察察線在快速提升,加上穿越眾多高原湖泊的安獅公路(安多到噶爾縣所在的獅泉河鎮,省道S301),以及多條通向國境線的省道公路,西藏的公路交通網路正式形成“兩橫三縱七通道”的格局。截至2020年,西藏公路通車總里程達11.7萬公里,雪域“天塹”正在變成通途。

結尾

如今,距離康藏公路鑿開第一塊路石已經過去70餘年。這幾十年裡,全國交通工程高歌猛進,尤其在人口密集的中東部地區,從國道到高速,從動車到高鐵,發展日新月異。然而在世界屋脊之上,每寸公路的修建依然艱辛異常,建好的公路彙集了所有病害特徵,養護過程同樣十分艱難。有些事,真的不是錢就能解決的。

但正是這些“修在天上”的道路,讓西藏徹底告別了人背畜馱的時代,將西藏與全國各地緊密相連,也形成一條條著名的觀景大道,它們在中國,乃至世界公路史上,都堪稱“不凡之路”。

它們蜿蜒在雪域高原上,不論是沿途的風景,還是背後的故事,都值得我們去探尋,發現,和敬仰。

當我從自駕車裡吸足了氧氣,重新踏上奔赴拉薩的路途,每途徑一個里程路樁,眼前都彷彿佇立著一位堅毅的高原築路人......