在新疆伊犁,有個滿族人的村莊,世居著清末滿洲人的後代,位於伊寧市潘津鎮,名叫蘇拉宮村。“蘇拉”是滿語,意為“沒有當兵的閒散人員”,“宮”為“工”的音變。很明顯,“蘇拉宮”最早就是一個讓當不了兵的滿洲人有了工作的地方。這種工作就是“旗屯”,為清代兵屯的基層編制,是指有組織有領導的勞動群體。蘇拉宮村是今天新疆全疆唯一以滿語命名的村莊,其歷史與清代派駐軍隊及其眷屬保衛邊疆、屯墾戍邊緊密相連,甚至是清代開發和建設新疆的縮影,真可謂起起落落、驚心動魄。

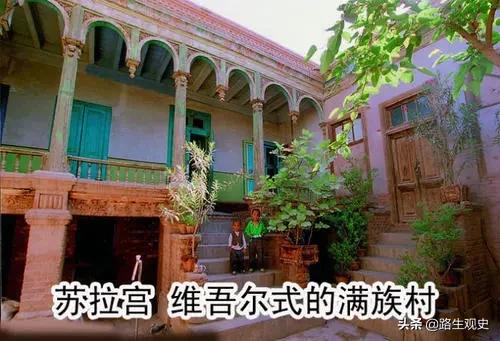

01.村莊現狀:村裡的滿族人看起來像維吾爾族人

蘇拉宮村有1000多戶人家,今天,滿族人已經不足百戶,不足500人了。

步入蘇拉宮村人們會驚奇地發現,這裡的滿族人已經和維吾爾族人相差無幾。

首先是服飾和語言方面,這裡的滿族人已經與維吾爾族人相差無幾,在不穿長袍或旗袍的日子裡,他們學會了維吾爾語,同時,為了方便交流,他們中的很多人甚至在擁有滿族名字的基礎上,還為自己取了維吾爾語名字。

一個人有兩個名字,是滿族人在這個村莊裡漫長融合的結果。

在飲食方面,維吾爾族的傳統飲食以麵食為主,喜食羊、牛肉,蔬菜吃得相對較少。主食的種類很多,最常吃的有饢、抓飯、包子、拉麵等。蘇拉宮村的滿族人已經已經適應並習慣了維吾爾族的飲食,已經和維吾爾族人一樣喜歡吃抓飯、饢和拉條子了。滿族人的傳統美食,如餑餑、三樣餃子等,也只有在逢年過節一些上了年紀的滿族人家裡才能享用得到。

在民居方面,蘇拉宮村的滿族人已經看不出與維吾爾族人的不同,他們在房前和維吾爾族人搭起了葡萄架,在葡萄架的前方種植果樹、花卉以及蔬菜。也同維吾爾族人一樣,把牛羊的畜棚放在住房的右側,甚至連整個房屋的外牆刷用的顏色也都是維吾爾族人喜歡的灰藍色。

和在年節去年紀的滿族人家享用滿族傳統美食一樣,蘇拉宮村唯一一座有滿族文化特色的建築——“蘇拉宮村滿族文化中心”,有三百多平方米,實際就是一個大禮堂,為1997年這裡滿族人捐款修建的。裡面雖然陳設簡單,但卻承載了村裡滿族同胞的太多民族情感。

眾所周知的是,後金時期,皇太極於1635年農曆10月13日,將族稱定為“滿洲”(或作曼殊、滿殊),滿族人把這一天作為滿族的誕生日,舉辦滿族“命名日”,即“頒金節”的慶祝活動。全國各地的滿族人為紀念這一天,都要將“命名日”作為節日進行隆重慶祝。蘇拉宮村的滿族同胞也一樣,在這一天裡,他們都會穿上滿族的傳統服裝,唱起滿族人的傳統歌謠,載歌載舞地迎接來自村子周邊的其他滿族人,和他們一起憶昔往、談盛世,共同慶祝自己的節目。但他們中間的一部分人,因為與維吾爾族人通婚,娶了維吾爾族女子或者嫁給了維吾爾族男子,改宗伊斯蘭教,也便很少參加“頒金節”的活動了。

19世紀末20世紀初,有個叫尼·維·鮑戈亞夫連斯基的沙俄領事,在新疆的塔城、伊犁等地任職達十年。他一邊處理日常事務,一邊收集資料,寫了本書《長城外的中國西部地區》,其中說,當時滿族人大部分居住在靠近俄國邊界的伊犁地區,有錫伯族人、索倫族人、達斡爾族人以及滿族人本支。所有的滿族人都說滿語,只有少數人說漢語。“雖說伊犁地區滿族人所說的滿語與我們學習的滿族標準語有相當大的差異,但這畢竟還是滿語,而且,如果你說標準滿語時,幾乎所有滿族男性都能懂得。”

蘇拉宮村滿族人的祖先來自於鮑戈亞夫連斯基所說,當時居住在伊犁地區的滿族人,但在其後的歷史風雲裡,蘇拉宮村滿族人絕大多數已經不會滿語了。在會說維吾爾語的同時,他們大多數人也都會說漢語,孩子們上學也都在村裡的漢族學校。

不過,近幾年發展文化旅遊,使蘇拉宮村滿族人的很多傳統文化得到了恢復。比如說,滿族人吃雙合大餅、黃米餑餑、火鍋、酸菜、京味糕點等,以及滿族人一些特有的禮節、民歌和舞蹈,乃至很多傳統的節日都被重拾了回來了。蘇拉宮村正在遊人的腳步裡,一步步地恢復著自己的傳統魅力。甚至,一些老人還將自己的經歷、蘇拉宮村和滿族人的歷史,寫成了歌謠,教給孩子們傳唱。

02.村莊形成:最早的村莊只有旗屯的滿洲人

滿族的起源,可以追溯到兩千多年前的肅慎以及後來的挹婁、勿吉、靺鞨和女真。東北地區的“白山黑水”是滿族的故鄉。不過,在辛亥革命以後才有了滿族的通稱。之前,他們被冠稱為滿洲人。形成於16世紀三四十年代,是以滿洲部亦即建州女真人為核心,吸收海西女真以及部分其他部族形成的。皇太極廢除舊有族名“諸申”(女真),定族名為“滿洲”。1644年,清軍入關,奪取中央政權,滿洲族成為清代的統治民族。

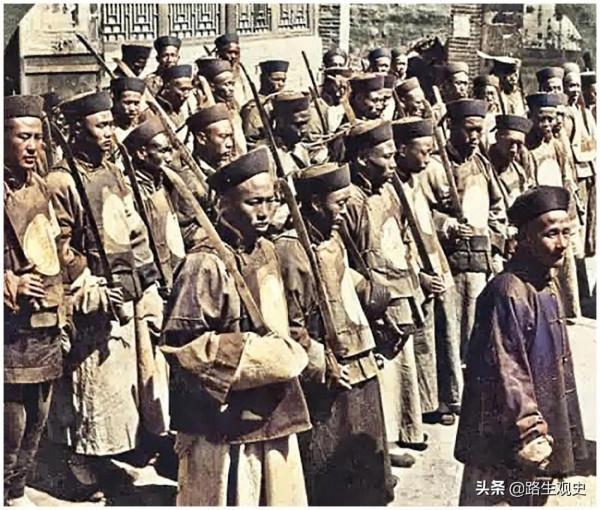

在清統一準噶爾部之前,東北的滿洲人不存在向祖國西北的大規模遷移。1755年,乾隆皇帝趁準噶爾部內亂,統一準噶爾部,1759年平定大小和卓之亂,將新疆重新納入了祖國的懷抱,新疆之名的由來也在這裡——故土新歸。隨後,朝廷開始從東北和內地調動部隊永久駐防新疆。

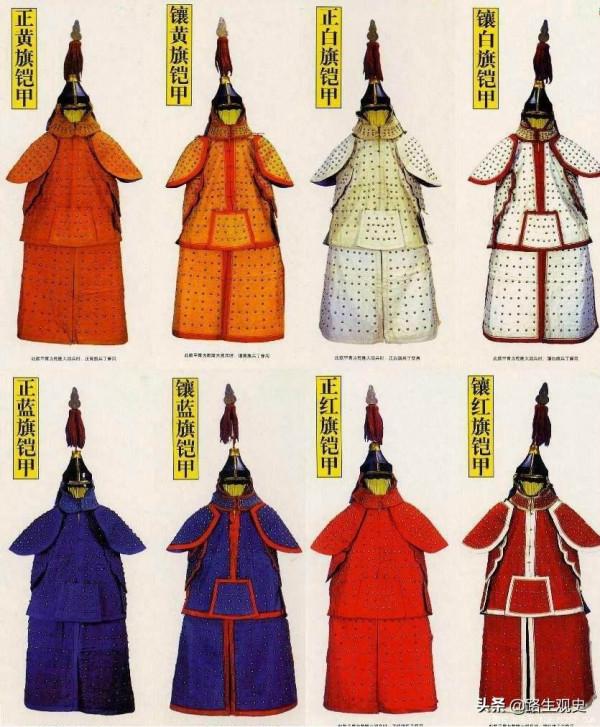

八旗制度與清政權相始終,是清代旗人的社會生活軍事組織形式,也是清代的根本制度。滿洲社會實行八旗制度,丁壯戰時皆兵,平時皆民,使其軍隊具有極強的戰鬥力。所以,調往新疆的部隊一樣被稱為八旗軍。至此,滿洲人的身影遍佈天山南北。

伊犁一直是新疆通往中亞的重要通道,歷史上曾經有許多城鎮在這裡扼守邊界,發展貿易。1762年,朝廷設定伊犁將軍官職(全稱“總統伊犁等處將軍”),是天山南北最高的軍事行政長官。統轄額爾齊斯河以西,南及天山南北阿克蘇、喀什、烏魯木齊、哈密等15個地區駐防官兵,兼管全疆行政事務,並統轄歸附清朝的中亞地區及哈薩克各部。

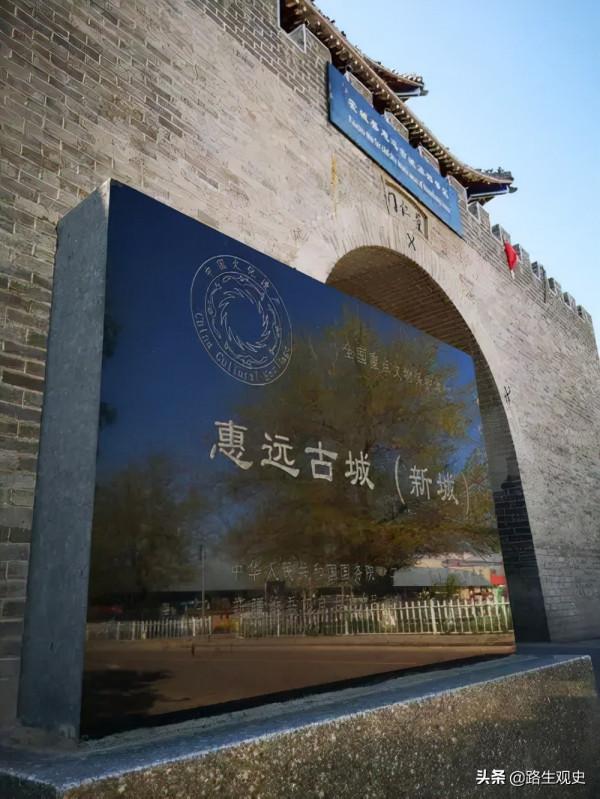

1764年,八旗軍在伊犁河北岸伊犁將軍府所在地修建惠遠城,隨後又利用近六年時間,在惠遠城周圍相繼修建了建起惠寧城、綏定城、廣仁城、寧遠城、瞻德城、拱宸城、熙春城、塔勒奇城八座城池,拱衛著惠遠城,形成完整的地區防禦體系,史稱“伊犁九城”。

守衛這些城池和邊疆的軍隊被稱為伊犁四營,即:錫伯營、索倫營、察哈爾營和厄魯特營。

錫伯營是在伊犁原有的,從河西走廊調動而來的滿州兵、陝甘兩省的綠營兵,以及黑龍江的索倫、達斡爾官兵和張家口外的察哈爾官兵的基礎上形成的,最先有六個旗,後來擴編為八個旗。當時,朝廷覺得伊犁原有兵力不足,1764年從盛京所屬的瀋陽等十五處,抽調錫伯士兵1000名、官吏20名,連其眷屬3275名,遷徙到伊犁。每旗設兵丁150—300人不等,八旗錫伯營兵額1336名。他們他們的主要職責是:防守卡倫(即我們今天所說的哨所),守衛臺站,換防喀什噶爾及塔爾巴哈臺。

卡倫有常設、移設和添設之別。常設位置是常年不變,移設位置隨季節變更而變更,添設是根據情況需要增加的。各個卡倫都有自己的防守任務,一個個卡倫連線在一起,就是一條漫長的巡邏和巡查路線。邊境卡倫可以設在邊境附近,也可以離邊境較遠。所以,巡邏和巡查路線不等於邊界線。所以,卡倫在邊防建設、疆域形成等方面均起到了不可忽視的作用。

伊犁錫伯營所屬的卡倫有18處:即固爾班託海、安達拉、沙巴託海、托里、瑪哈沁布拉克、春稽、烏哩雅蘇圖、額木納察罕烏蘇、輝圖察罕烏蘇、塔木哈、察罕託海、托賴圖、沙喇託海、額哩音莫多、頭勒克、察林河渡口、塔木哈色沁、大橋。錫伯營的駐防除起到抵制侵略的作用之外,還為保衛內部安定和作出了一定的貢獻。

索倫營由來自黑龍江的鄂溫克和達斡爾族官兵各500人組成,他們最初初設六旗,1767年又增設二旗,完成八旗建制。分左右兩翼:左翼4旗為鄂溫克族,因其在霍爾果斯河以西,故又稱西四旗;右翼4旗為達斡爾族,因其在霍爾果斯河東部,故又稱東四旗。

1763年,清廷將戍守伊犁的達斡爾人編入索倫營,並設領隊大臣,承擔起換防喀什噶爾和塔爾巴哈爾的任務。據學者考證,現塔城的達斡爾族和霍城伊車嘎善錫伯族鄉的錫伯族及達斡爾族就是清代索倫營的後代。

察哈爾營有1800多兵員,他們是分兩批到達伊犁的。駐編設兩個昂吉(蒙古語,意為分支,是準噶爾臺吉下組織名稱之一,清朝沿用),第一批西遷的察哈爾人為“舊昂吉”,第二批西遷的為“新昂吉”,新昂吉為右翼,舊昂吉為左翼,左右兩翼各有八個蘇木,兩個蘇木為一旗,即左翼四旗,右翼四旗,共計八旗。他們的任務同樣是駐卡巡邊,駐守21座卡倫和5座軍臺。軍臺就是駐軍防守的驛站,負責傳遞各處文武官員的奏報和運送官物等。

察哈爾營領隊大臣駐惠遠城(1896年移駐博爾塔拉),歸伊犁將軍節制。駐守的5座軍臺為:塔勒奇阿滿臺、博勒齊爾臺、鄂爾哲圖博木臺、呼蘇圖布魯克臺、5託和木圖臺,這5座軍臺都在伊犁通往庫爾喀喇烏蘇境(即東路)及博爾塔拉的交通要道上。不僅如此,自1766年開始,他們還同滿洲、錫伯、索倫、額魯特一同駐守塔爾巴哈臺。當時,他們中間被插入了少量的哈薩克人和克爾克孜人。

厄魯特營人員組成比較複雜,大體上由三部分人組成:一是投附內地的準噶爾人,兵員500名,在特克斯河、察林河及塔瑪哈一帶(今昭蘇縣境內)。被編為一昂吉,為厄魯特營左翼;二是清朝出兵準噶爾汗國時逃入哈薩克、布魯特部遊牧地後又陸續返回的準噶爾人,被編為一昂吉,厄魯特營右翼,在今天的尼勒克縣、特克斯縣及新源縣境內。三是1771年隨土爾扈特部東返的大喇嘛羅卜藏丹增屬下的一些門徒,在今特克斯縣境內。和第二部分人一樣,為厄魯特營右翼。

厄魯特營最初駐守著格根、哈爾奇喇、特克斯色沁、根格色沁、都圖嶺等處卡倫,這些卡倫均設在伊犁通往天山以南的要道及與俄國接壤的邊界線上。後來,有一部分人被派駐喀什噶爾、塔爾巴哈臺換防,還擔負了向烏魯木齊及內地運送軍馬等一些差事。和錫伯營、索倫營、察哈爾營一起,同樣為維護祖國的統一,保衛邊疆繁榮穩定作出了自己的貢獻。

這樣一來,伊犁地區就有了“東北有察哈爾,西北有索倫,西南有錫伯,自西南至東南有額魯特,四營環處”的防禦系統,在四營官兵的共同守護下,伊犁乃至新疆出現了一個軍政和平、繁榮穩定的發展時期,但隨著人口數量不斷上升,八旗官兵的口糧顯得不足了起來,生活水平也隨即下降。又因為清廷不再增加駐防伊犁官兵員額,直接導致了一些不能被挑選為補充兵額的青壯年男人無事可做。於是,旗屯(由八旗官兵屯種之土地,每佐領撥壯丁十名、牛四頭,於關外曠土屯田,所獲充餉)就開始了。

1802年,伊犁將軍松筠請將錫伯營按名分給地畝、各令自耕自食之制,推行於滿、蒙、索倫、察哈爾、厄魯特等旗營。兩年之後,惠遠、惠寧滿營始派兵丁創立旗屯。每人分地30-40畝,牛具籽種皆由官府借給。至1808年,共撥給旗屯十二萬畝耕地。錫伯、索倫、察哈爾、厄魯特四營亦相繼按此制度實行屯田。

“出則為兵,入則為農,耕戰兩事,未嘗偏廢。”一些老年體弱的兵丁和一些沒能被選拔當兵的青壯年男人,很快來到了距今天的伊寧市不遠、維吾爾語意為“白色的荒地”的阿克土拜,開發了這片美麗而荒涼的土地。他們所在的地方被定名為“蘇拉宮屯”,也便成了今日蘇拉宮村最早的歷史源頭和風景,而當時的“村民”都是滿洲人。

03.村莊浩劫:一個家族只剩下一個10歲的男孩

1864年,受陝西和甘肅回亂的影響,新疆爆發了近代歷史上最大規模的反清武裝動亂。1866年正月,時任伊犁將軍明緒在朝廷無力西顧,惠遠城被困一年多的情況下,再也無法守城。叛軍挖地道用炸藥炸開城牆,攻陷惠遠並屠城一天。明緒全家自焚,下屬官員全部殉難。自1762年以來百多餘年的相對穩定的時光不復存在,伊犁大地傷痕累累,生靈塗炭。蘇拉宮屯也沒能倖免遇難。

舒穆爾氏家族,滿洲正紅旗,在朝為官以武將居多,家族曾出過浙江總兵這樣的高官。1763年,這個家庭中的一部分人隨清廷由熱河派遣滿營,從張家口出發經今蒙古國,越杭愛山至烏里雅蘇臺、科布多,進入新疆後又取道塔爾巴哈臺、 博爾塔拉來到伊犁惠遠駐防。至1866年,舒穆爾氏家族已經發展到了數百人,其中一支就居住在蘇拉宮屯,叛軍到來的時候,只有10歲的舒穆爾·祖瑪勒渾看到全家數十口人瞬間被殺,求生的本能讓他機智地鑽進了馬倌居住的炕洞,躲過一劫。

叛軍離去,祖瑪勒渾從炕洞裡爬了出來,開始了又一次的逃生。街上屍體堆積成山,祖瑪勒渾深一腳、淺一腳,躲躲藏藏、東搖西歪地行走,很幸運地遇到了兩位和他一樣倖存下來的旗人。拉住兩個旗人的衣袖,祖瑪勒渾請求他們帶自己逃命。兩個旗人相互看了對方一眼,默默地答應了祖瑪勒渾,三人一起趁夜色掩護穿過了冰封的伊犁河,來到錫伯營的一處駐地,但錫伯人卻不能長久收留他們,只能幫助他們進入烏孫山北麓,尋找那裡可能還存在的厄魯特營。路上,他們遇到一戶好心的蒙古人家,兩位旗人經過商議,決定讓祖瑪勒渾留下來做蒙古人家的義子,瑪勒渾留才得以找到了一條相對安穩的活命路。

蒙古人家為祖瑪勒渾取了一個意為富強的蒙古名字——巴彥巴圖,也為伊犁舒穆爾氏家族留存下了唯一的血脈。經過十多年顛沛流離、居無定所的生活,1876至1878年,左宗棠率領清軍連戰告捷,收復了除伊犁之外的新疆全部地區,1882年,伊犁也迴歸祖國的懷抱,此時,祖瑪勒渾已經娶妻生子,成了兩個孩子的父親,和與自己一樣在草原上生存下來的滿洲人一起返回了昔日的土地。

同年,清軍再次進駐伊犁,在惠遠修建新城,並逐步恢復了滿營、 錫伯營、 索倫營、 察哈爾營和厄魯特營。祖瑪勒渾因為在流浪過程中練就了過硬的騎射本領,被錄入軍營,先是做馬官,後又被提升為正六品武官。在這個過程中,歸來的滿洲人與由南疆遷徙而來的維吾爾族人一起,蘇拉宮屯進行了又一次地開發。

04.村莊述說:村莊裡的人們都是幸福的石榴籽

我國從古至今就是一個多民族的統一國家,歷史的經驗告訴人們,無論是上至國家層面還是下到老百姓居住的小村莊,唯有民族團結,才可能擁有生存、發展和進步的基石,才可能共同幸福,享受美好的太平盛世。這一理念常被人們用石榴來做比喻和詮釋。

石榴在我國民間傳統文化中是多子多福的象徵,在堅硬厚重的皮殼的包裹和呵護下,成熟的石榴果多室多子、籽粒飽滿,被古人稱為“千房同膜、千子如一”。因此,在民間婚嫁之時,新房案頭或他處常常置放著切開果皮、露出漿果的石榴,也有人把石榴贈給新人,祝福他們吉祥幸福,子孫繁衍,家族興旺昌盛。

今天,行走於蘇拉宮村,村裡的維吾爾族人都會告訴人們,蘇拉宮村以前是一個非常非常荒涼的地方,是他們的祖先和村裡滿族人的祖先一起開發了蘇拉宮村,讓蘇拉宮村變成了一個美麗的地方。至於祖瑪勒渾,在解放前又發展成了一個擁有近百口人的家族。民族間的相互依存和幫助,讓這個家族獲得了再次的繁榮。

新中國成立後,舒穆爾·祖瑪勒渾家族和村裡其他滿族人、維吾爾族人的後代一樣,沐浴在光輝的歲月裡,隨著不斷生息和發展,很多人或上學或工作,從蘇拉宮走向新疆各地,甚至北京和全國其他省區,也都成就了自己的一番事業,為新疆的和平發展和祖國的建設作出了自己的貢獻。然而,無論走到哪裡,蘇拉宮村都是他們可以比作石榴的故鄉。

石榴顆顆相抱是富貴、吉祥和繁榮的象徵,就像我國各民族緊密團結在一起,才共同擁有了今天的美好中國。這一點,在蘇拉宮村後來的歷史上也有著生動的說明——雖然,在蘇拉宮村的滿族人丟掉了本民族的一些文化和習俗,但這裡的民族團結沒有最好,只有更好。歷史可以很苦難,但若像石榴那樣抱在一起,未來總會很美好。

本文圖片來自網路,感謝原作者!