細品海狼

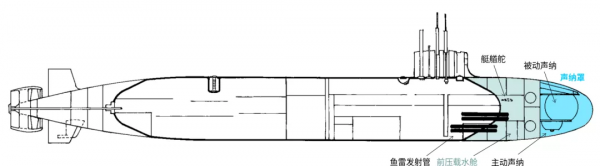

“海狼”級的內部結構從來沒有向外界詳細公開過,網上能找到的唯一一張剖面圖來自美國的《大眾機械》雜誌專題,但這張圖年代久遠,應該是“海狼”級服役之前繪製的,圖上還是常規螺旋槳而不是泵噴,而且魚雷發射管位於艇艏,其準確度也可想而知了。

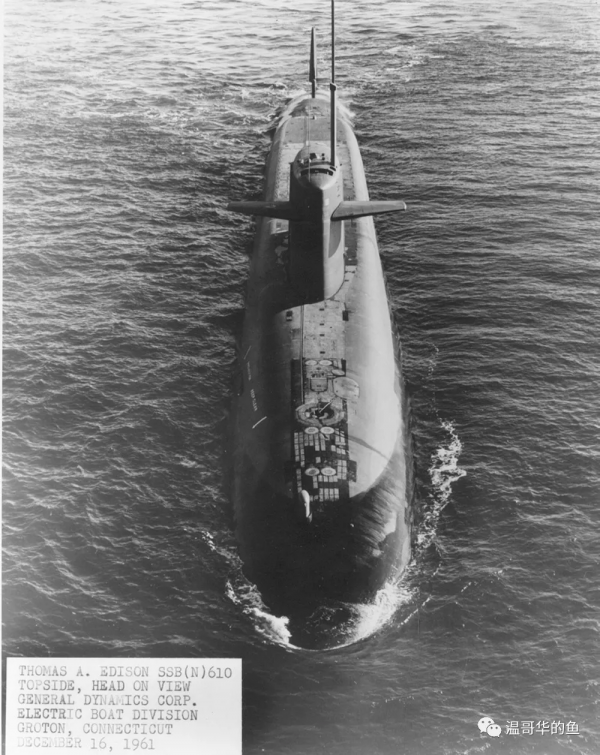

> 1990年2月1日五角大樓展出的SSN-21概念模型,同樣是螺旋槳,不過連圍殼填角都還沒有,魚雷發射管倒是移到後面去了

下面以一些網上公開的照片展現“海狼”級的細節。

【 艇艏 】

佔艇長1/6的艇艏段都是非耐壓的,也就是說內部是充滿海水的。從前到後依次是聲吶艙、聲吶隔壁和前壓載水艙。

上圖是2006年初大修升級當中的“康涅狄格”號,幹船塢正在注水準備潛艇上浮。可以看到一體成型的聲吶罩、右舷的4具魚雷發射管口蓋和後面處於收納狀態的艇艏舵。

在圍殼前的甲板頂部有3對6個金屬圓盤,具體裝置型別和型號我在網上沒查到,但應該是類似於B-2轟炸機機頭保形大氣資料感測器PTU的裝置,用於測量水壓、流速等關鍵潛航資料,嚮導航系統提供潛艇姿態資訊。當潛艇靠港有人員在艏部走動時還需要蓋上專用護蓋,而且左右顏色不同,顯示這6個圓盤相當金貴。在圓盤前後還安裝有繫纜樁等繫泊裝置,都是可伸縮的,下潛之前全部收回艇體內,保持外表光順。

> 不過這6個圓盤並不是什麼新鮮事物,60年代初建造的伊桑·艾倫級彈道導彈核潛艇艇艏就能看到

艇艏內部的照片就非常稀少了,網上一共就只能找到3張。下圖左為“海狼”號建造過程中聲吶元件被整體運往總裝車間,右為安裝上艇後的樣子,左側的聲吶罩還未合攏。

大球的被動聲吶陣和下面半球型的主動聲吶依靠上下兩個支架固定在後面的聲吶隔壁上,支架的尺寸很小,以免對訊號產生遮擋。後面的隔壁也不是簡單的鋼結構,上面鋪滿了特製的吸音瓦,隔斷艇體內部的噪音和振動對聲吶的干擾,令聲吶艙成為一個聲效“暗室”。

【 圍殼 】

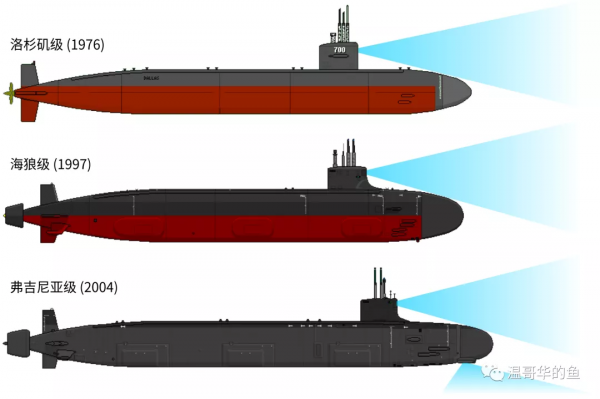

“海狼”級的圍殼安裝位置比“洛杉磯”級要靠前,這也是現代攻擊核潛艇設計的一個趨勢,讓圍殼儘量遠離潛艇重心,增大垂直安定力矩,從而能夠縮小圍殼的尺寸。“海狼”級的噸位比“洛杉磯”級大了30%,圍殼卻更低矮一些。當然圍殼也是非水密的,艦橋底下是一個垂直的樓梯井,通往耐壓殼頂部的水密艙門。

圍殼正面上部安裝有AN/BQS-24避障聲吶,和之前各型核潛艇的位置一樣,主要功能是對潛艇航路的前上方小範圍空間進行主動聲吶探測,以便在上浮過程中避開海面船隻或者障礙物,包括水雷。

> 底下那個下翻的口蓋裡面是汽笛,用於水面航行時(尤其是霧天)按國際航海規則鳴笛

受到艇艏的遮蔽,這部聲吶缺乏前下方的視野,難以發現近距離內突然從底部出現的障礙物,這就是“康涅狄格”號海底碰撞事故的最直接原因。美國海軍也注意到了這個不足,之後為專注於淺海作戰的“弗吉尼亞”級在艇艏下部另外加裝了一部Chin高頻主動聲吶,用於探雷避障、繪製海底地形圖。

和寬大的俄式圍殼相比,美式圍殼尺寸非常緊湊,圍殼頂部被潛望鏡等各種升降裝置塞得滿滿的。每型潛艇的配置都不同,我一直沒搞清楚過,這次專門花了大半個晚上把“海狼”級的各個桅杆盤點了一番。

從前到後,依次為:

① AN/BPS-16(V)3導航雷達,為可升降式,水面航行時升起用於水面搜尋和導航,厚實的頂蓋就是圍殼的一部分。它由“洛杉磯”級的AN/BPS-15H升級而來,同系列AN/BPS-16(V)2用於“俄亥俄”級,AN/BPS-16(V)4和5用於“弗吉尼亞”級。就這麼部小雷達單價261萬美元(2009財年幣值),全系統重1.3噸。

> 洛杉磯級的AN/BPS-15H導航雷達

② 艦橋,其實就是一個相當小的凹坑,塞上三四個人就滿了,左後方還有一個單獨的小方格,這是③ 水面瞭望哨的位置。

進出港時會在這兩個開口旁裝上臨時圍欄保護艇員安全,艦橋正面升起一片擋風玻璃,安裝便攜磁羅經、手提電腦、通話器等航行指揮裝置。艦橋右側豎起一根較小的臨時燈桅,按國際航行規則點亮航行燈,桅杆頂部還有一部商用的Furuno NXT固態多普勒雷達用於航道全向掃描。原裝的BPS-16導航雷達因為安裝位置關係視場被遮蔽,在安全水域使用頻率反而不高。

④ SubHDR衛星通訊桅杆,在瞭望哨右後側,雷錫昂公司於1999年開始低速率生產,特徵是頂上有個半圓形的天線罩。透過這根高速率寬頻衛通天線可以令全球部署的核潛艇與水面戰鬥群、聯合特遣部隊、戰區司令部保持聯絡,傳輸加密的語音、資料、影象和影片資訊。這也是“俄亥俄”級、“洛杉磯”級和“弗吉尼亞”級的標配,不過“弗吉尼亞”級安裝了2具,增強了衛星通訊能力。

> 2011年3月在北冰洋演習的“康涅狄格”號,圖中左側的就是SubHDR衛通桅杆

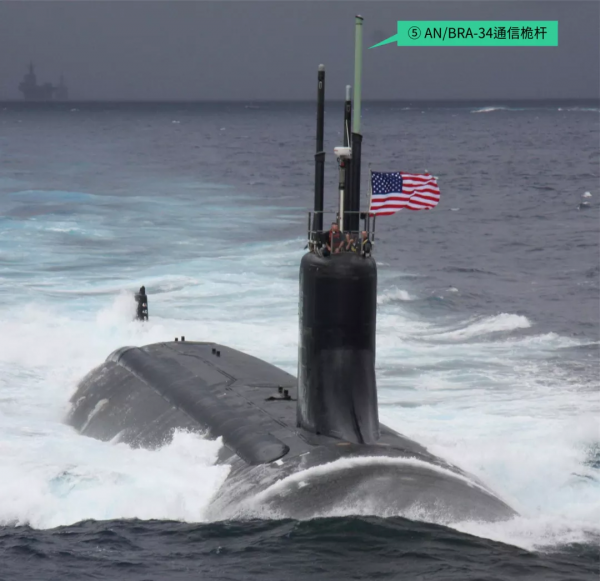

⑤ AN/BRA-34通訊桅杆,在瞭望哨正後方,杆體上半截通常刷成淺綠色,直徑比潛望鏡還粗,內部集成了VLF/LF、MF/HF、UHF(225-400MHz)、UHF(240-315MHz)4個頻段的資料/語音傳輸模組和IFF敵我識別、GPS全球衛星定位兩個附加模組,覆蓋從甚低頻到特高頻的無線電通訊頻率。

> 2009年11月在太平洋參加美日年度演習的“康涅狄格”號,最高的一根淺綠色的就是AN/BRA-34通訊桅杆

在服役後的升級改造中“海狼”級在SubHDR衛通桅杆前方的預留位置又安裝了一根桅杆,從外型上看也是AN/BRA-34通訊桅杆,但顏色是銀白色的(後面那具也改為銀白色了)。“弗吉尼亞”級同樣配備了2根AN/BRA-34 OE-538通訊桅杆。

> 2018年3月在北冰洋上浮的“康涅狄格”號,艦橋右後方升起了另一具AN/BRA-34

⑥ 柯爾摩根86型光電桅,和後面一具AN/BRA-34並排,“弗吉尼亞”級配備的2具AN/BVS-1非穿透型光電桅是它的後續型號。但是在所有“海狼”級的官方照片中都沒看到AN/BRA-34升起來過,英文資料裡也語焉不詳,顯得頗為神秘,是否真正裝備也要打個問號。

> “弗吉尼亞”級的兩具AN/BVS-1光電桅完全相同,互為備份

“海狼”級的主潛望鏡同樣是由柯爾摩根光學公司生產的,為傳統的光學穿透式,左舷的是⑦ Type-18H Mod1搜尋潛望鏡,右舷的是⑧ Type-8J Mod3攻擊潛望鏡,兩具潛望鏡頂部都安裝有用於傳輸資料和語音的通訊天線。2008年美國海軍對Type-18H進行了升級,加裝了高精度光電偵察套件和熱像儀,包括索尼XC999彩色攝像機和尼康D1數碼相機,影像顯示在20英尺的平板顯示器上,提高了夜間作戰能力。

⑨ AN/BRD-7電子戰桅杆,在兩具潛望鏡之後,和“洛杉磯”級相同,主要用於雷達、通訊訊號的蒐集與測向。同樣網路上找不到任何“海狼”級升起BRD-7桅杆的圖片,只是在“洛杉磯”級圍殼的線圖上看到BRD-7桅杆(下圖⑥)的樣子,頂部是一個卵形的護蓋。

“海狼”級在AN/BRD-7桅杆上還集成了另一套BLD-1電子戰系統,外觀可能有變化。因為“海狼”級沒有使用那個卵型護蓋,而是專門開了一扇對開的方形艙門用於收納這根電子戰桅。下圖是“康涅狄格”號圍殼的特寫,後部這個艙門已經開啟,但桅杆沒升起來。

⑩ 通氣管,位於圍殼後端,是尺寸最大的升降裝置。雖然“海狼”級採用核動力,它仍然配備了費爾班克斯·莫斯38ND 8-1/8型二衝程柴油機(綽號“Beth”)作為備份動力,因此也需要通氣管。

再來複習一下,下圖是2021年6月9日“海狼”號艇長傑夫·哈斯班德中校在布雷默頓基地領取2020年度阿利·伯克艦隊獎盃時的情景,背後的“海狼”號圍殼上從左到右依次能看到前部AN/BRA-34通訊桅杆、臨時燈桅、“蘑菇頭”SubHDR衛通桅杆、2具潛望鏡和通氣管。

美國核潛艇的圍殼後緣一直保持垂直而沒有作流線型處理,也是為了提供更強的破冰能力,下圖是2015年在北冰洋上浮的“海狼”號。

【 指揮艙 】

在圍殼之下就是潛艇的核心 - 指揮艙(美國海軍的習慣叫法是控制室),全艇的航行操控、作戰指揮、情報分析都在這裡進行。在採用非穿透型光電桅的“弗吉尼亞”級之前,所有美國核潛艇的指揮艙佈局都基本相同,位置就在圍殼的正下方以佈置潛望鏡的光路。

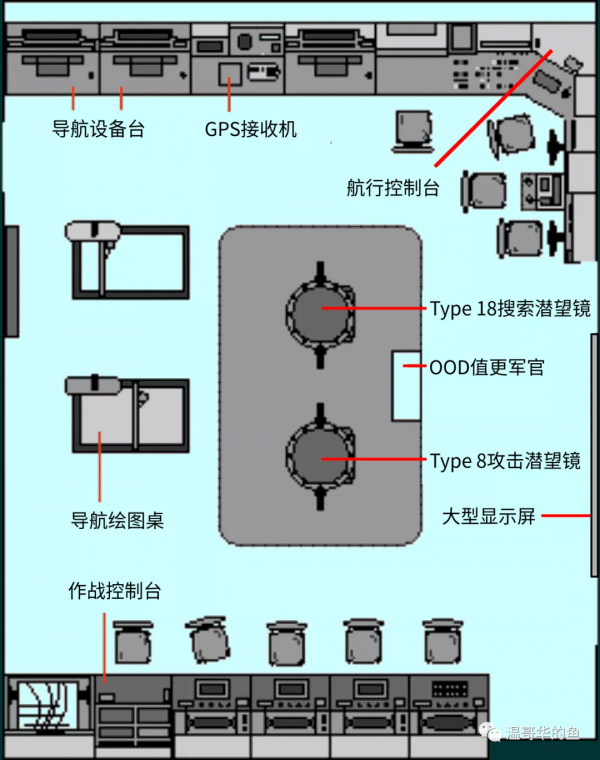

下圖是“洛杉磯”級的指揮艙佈置圖,我把兩具潛望鏡改成“海狼”級的型號,兩者整體佈局是相同的。

在指揮艙的正中間就是兩具潛望鏡,下圖為2006年2月6日當年的康涅狄格小姐海蒂·沃特登艇參觀的場景,艇長克里斯托弗森中校正在介紹潛望鏡用途,沃特小姐背後的顯示屏顯示的就是潛望鏡拍到的影象。

兩具潛望鏡的前面是值更軍官OOD(Officer of the Deck)的席位,他負責監督整個指揮艙的運作,操作潛望鏡,艇長不在場時代理指揮全艇。對於配備先進自導魚雷和聲吶系統的核潛艇來說潛望鏡的作用早已沒有過去直航魚雷時代那麼重要了,主要用於上浮前觀察海面以及進行星光天文導航,真正升起對水面目標進行攻擊的機會越來越少。

在指揮艙的左前角是航行控制檯,正面兩個坐席,右側的是方向舵手(Helmsman),負責操縱方向舵控制航向,左側的是水平舵手(Planesman),負責操縱艇艏舵和尾水平舵控制俯仰升降以及側傾,面前的儀表和顯示器顯示各種深度、仰角、側傾角、速度資訊。這兩個戰位實際上裝置完全相同是可以互換的。身前的方向盤左右旋轉則水平舵差動或者方向舵轉動,前後推拉則兩側水平舵同向轉動。

> 1997年7月“海狼”號海試時的情景

最左側是值班長(Chief of Watch),他負責控制BCP壓載水艙控制面板,透過對前後主壓載水艙注/排水以及排程遍佈全艇的眾多平衡水艙、調節水艙來調整潛艇的浮力,維持縱向和橫向平衡,他還負責除潛望鏡外所有桅杆/天線的升降,艙門口蓋的開閉。

> “俄亥俄”級“賓夕法尼亞”號的BCP面板

在兩位舵手身後坐著的是下潛軍官(Diving Officer),簡稱Dive,監控前三者的每一個動作。

> “俄亥俄”級的航行控制檯,除了地方寬敞一點,佈局基本一樣

更先進的“弗吉尼亞”級已經取消了這種傳統操艇方式,改用電子遊戲那樣的操作手柄和鍵盤來控制,兩個配置相同的操作站互為備份。

> “弗吉尼亞”級“新墨西哥”號的航行控制檯,穿紅衣服的是隨艇出海的時任美國海軍部長馬布斯

潛艇下潛後進入立體空間,姿態控制比水面艦艇多一個維度要複雜很多。近萬噸的“海狼”級就依靠上述三人的緊密協作在水下進行高速三維運動。找到一張“海狼”號模型在水中的照片以便更好地理解三人的分工和合作。

值班長調節各個壓載水艙控制潛艇的浮力和艇體的平衡,在下潛到潛望深度或者巡航深度後就將潛艇維持在零浮力狀態。因為水艙的注水和排水速度較慢,潛艇快速改變深度進行水下機動主要依靠水平舵手偏轉艏艉水平舵完成,就像飛機的副翼,水平尾舵控制大範圍升降,艏舵進行精細調整。方向舵手轉動尾部方向舵調整航向,和水面艦艇相同。只有緊急上浮/下潛時才會快速吹除或者注滿壓載水艙同時大角度偏轉水平舵,這會產生大量噪聲,實戰部署中不到戰損或者嚴重事故時輕易不會進行。

> 1998年6月4日,“洛杉磯”級“哥倫布”號在瓦胡島外海進行緊急上浮演練

潛望鏡之後是2張導航繪圖桌(Plotting table),這裡才是潛艇上最重要的戰位,下潛之後艇員就被徹底隔絕在陰暗的水下,對外界的所有感知都透過聲吶感測器蒐集並匯聚到這裡被標註在航圖上,艇長或者值更軍官完全依賴這張海圖來掌握本艇的位置和戰場敵我態勢,做出攻擊或者防禦的戰術動作。

> 2005年8月,卡特前總統攜夫人在金斯灣基地登上“吉米·卡特”號並出海在艇上住了一晚,圖為卡特站在導航繪圖桌前

> “弗吉尼亞”級“德克薩斯”號的導航繪圖桌,雖然早已採用了電子海圖,手工繪圖作業還是航海部門艇員必須修煉的基本功

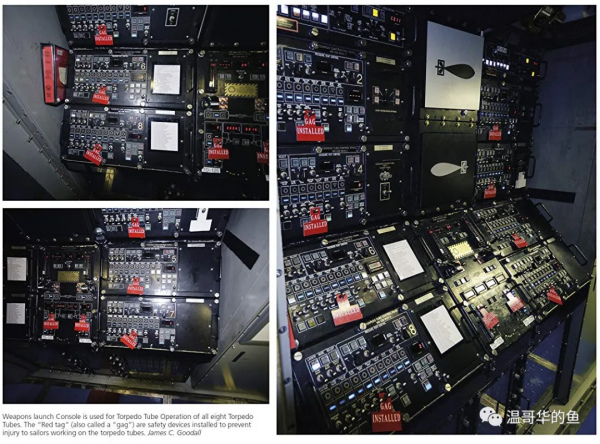

指揮艙左後側是一排導航裝置臺,依靠複雜的慣性導航(水下)、GPS/天文導航(水上)裝置來確定本艇的位置。相對的右後側則是多個作戰控制檯,負責顯示目標航向、航速、距離資訊,設定魚雷/導彈的射擊諸元,發射武器,監控魚雷發射後的狀態,依靠導線傳回的資料進行調整直至命中目標。這排控制檯最右側的就是武器控制面板,當全系統狀態滿足預設射擊條件後,艇員將按下各發射管面板上的紅色“射擊”按鈕發射魚雷或導彈。

> 難得一見的“海狼”級武器控制面板,紅色的標卡說明相應的魚雷發射管上已經安裝了GAG保護裝置,以避免操作發射管的艇員受傷

指揮艙的後面是單獨的一間聲吶室,至少7名聲吶員(Sonarman)日夜監控水面和水下的聲音訊號。聲吶員在出海前都已經在岸上基地進行了為期一年的專業訓練並獲得認證,他們更多時候是在看而不是聽,將現代科技與個人敏銳的聽覺、視覺相結合,識別出聲紋中的細微變化。

> “洛杉磯”級聲吶室中的AN/BSY-1作戰系統,“海狼”級配備的AN/BSY-2是它的改進型,但外觀幾乎一樣

當海中的聲波被聲吶陣列捕捉到後將被轉換為數字訊號,透過前置放大器和均衡器過濾後傳輸給波束形成器進行排序並顯示在聲吶員面前的兩類通用顯示屏上。一類是寬頻顯示器,將聲吶在某個特定方向上沿時間軸接收到的聲音總能量從上往下疊加,形成“聲紋瀑布”,它顯示出周圍哪些區域的噪音水平更高。當多個聲吶陣列同時出現異常時需要2名聲吶員協同作業處理實時資料流,以作出正確的戰術判斷。

另一類窄帶顯示器將寬頻顯示器上的聲波能量拆分為覆蓋聲吶陣列全頻譜的一系列單一頻率,聲吶員必須仔細檢查每一個頻率,對它們進行放大、計算,和資料庫中的資料進行比對,像拼拼圖一樣把各種細微的、斷續的、不相關的資料整合在一起以判斷接觸目標的屬性和身份。

目標分類分兩步完成,首先由聲吶員在聽到噪音後依據自己的初步印象判斷接觸物體的大致類別:海洋生物、地震、商船、飛機、拖網漁船、水面艦艇還是潛艇。第二步進行聲學分析,依靠聲紋特徵判讀目標的發動機型別、液壓泵使用情況、螺旋槳葉片數量等等,通常耗時30-45秒,這些證據可以確認第一步的判斷或者進行調整。隨著收集到的資訊越來越多,目標特徵將被一層層細分,直至確定目標的具體型號甚至是已知的某一艘艦艇。而這樣的目標有可能在短時間內一下子湧現出許多個。

一旦確認目標具有威脅,聲吶系統將自動標註以引起操作員的注意,開始跟蹤噪音源、記錄接觸過程並向指揮艙的戰鬥控制系統報告接觸。當操作員給目標賦予跟蹤標籤後,系統運用多種被動測距技術、速度計算公式、實時航向改變演算法自動解算目標方位和姿態。與此同時全艇的燈光會轉暗,指示進入“安靜”模式,全體人員停止一切運動,包括廚房裡的廚師。

聲吶軍官就站在聲吶員身後監督整個處理流程,他們本身就是最資深的操作員,將獨立檢視螢幕上的聲紋以發現任何聲吶員可能遺漏的蛛絲馬跡。聲吶軍官是原始聲學資料和作戰系統之間的橋樑,和火控軍官對接,負責向後者以及艇長提供一幅清晰而完整的戰場戰術態勢圖。

指揮艙內的火控操作團隊根據聲吶訊號建立穩定的跟蹤,解算射擊諸元,向艇長建議射擊航線、陣位以及發射時機。聲吶軍官會進行自己的獨立計算,以驗證火控系統的資料是否有效。

聲吶員的工作枯燥又累人,一班8小時內得時刻面對大洋中出現的各種噪音源,目標進行了機動、海洋環境發生變化、自動跟蹤目標丟失都必須立刻察覺,否則戰場態勢圖就會產生缺失,火控系統的解算資料也會不準確。發現一個高價值目標並不等於萬事大吉,聲吶員必須時刻保持清醒繼續搜尋隨時可能出現的新目標,因為威脅往往不止一個。

海洋的聲學環境十分複雜,在深海存在很多環帶狀匯聚區,在其聲學通道內聲波會以極低的損耗傳播數百公里遠;在瀕海地區河流淡水或者冰雪融水帶來的溫度、密度變化會產生垂直分佈的聲學斷崖反射本艇的噪音;在極區的冰蓋下和浮冰下各種噪音又可以掩蓋潛艇的訊號。

潛艇在水中航行就好比是蒙著眼睛走在濃霧籠罩下的大森林裡,既可能聽到遙遠的回聲,也可能危機近在咫尺也沒能發現,在捕獵的同時自己也許就是被捕獵的物件。

【 魚雷艙 】

“海狼”級的魚雷艙位於指揮艙之下,分為兩層,共可容納42枚大型武器,如果執行佈雷作業,可以攜帶100枚水雷。通常魚雷發射都在指揮艙的控制面板上遙控執行,緊急情況下也可以由艇員在魚雷艙操作。

> 2013年9月11日,“海狼”號訪問挪威哈肯斯沃恩海軍基地,美國駐挪威大使登艇參觀,圖中可以看到雙層的魚雷艙結構

> 準備入塢檢修的“海狼”號,魚雷艙已經撤空

> 魚雷發射管裝填口特寫

美式核潛艇的魚雷裝填方式和中俄不同,雙殼體的俄式和中式潛艇儲備浮力大,在港口輕載時艇體浮出水面的高度很高,可以直接從魚雷發射口裝填。而美式潛艇為單殼體儲備浮力小,魚雷發射口一直位於水下,所以魚雷和導彈要從艇體頂部的出入口頭朝上裝入,再透過內部通道轉移到魚雷艙。

> 2013年“洛杉磯”級“俄克拉荷馬城”號在關島卸下Mk-48 ADCAP魚雷,“洛杉磯”級的裝填口在前甲板,圍殼前移的“海狼”級和“弗吉尼亞”級在後甲板

> 此圖為“洛杉磯”級“奧爾巴尼”號魚雷艙仰檢視,從裝填口向下必須留出一條深槽作為魚雷通道,佔用了相當的空間

篇幅關係不再詳細講解艇內其它部位了(公開的圖片也所剩無幾),走馬觀花隨處看幾個角落。

> “卡特”號軍官餐廳兼會議室

> 水兵餐廳被稱作“狼穴”

> 艇上廚房,廚師正在做美式肉卷meat loaf

> “卡特”號上的水兵鋪位內外景

> “海狼”號內部上下層樓梯

【 人員配備 】

“海狼”級標準的艇員配備為140人,其中軍官14人,水兵126人。高階軍官包括艇長、副艇長和4大部門長,他們分別是負責反應堆、推進系統和全艇機電裝置的機電長(Eng)、負責航行和通訊系統的航海長(Nav)、負責武器和聲吶系統的武器軍官(Weps)和負責後勤的後勤軍官(Suppo),其它低階軍官負責各個子部門。

> 2004年6月5日“吉米·卡特”號命名儀式上的艇員隊

水兵被分配給下列部門:

機電部門 - 輔機(非核動力機械)、電氣、機械、反應堆控制、反應堆實驗室

操作部門 - 導航、通訊

後勤部門 - 廚師、後勤

武器部門 - 魚雷、聲吶、火控、導彈

另外還有一個規模較小的醫療部門。

攻擊核潛艇只有一組艇員,不像戰略核潛艇分為金、藍兩班輪換出海。當攻擊潛艇進行作戰部署時,除了本艇成員組外通常還會搭載一些特殊人員,包括被稱為“Spooks - 幽靈”的密碼通訊專家,他們上艇後絕大部分時間都把自己鎖在通訊艙的保密空間裡,海軍情報部會派出2-3名經過特殊訓練的聲吶員專門追蹤、記錄特定的任務目標,潛艇中隊或者艦隊司令有時也會派代表隨艇出海瞭解任務情況。

下一篇:“海狼”級三艘潛艇的服役經歷,“康涅狄格”號事故還原。