這個春節不無聊,有遺憾,國足輸了一場不該輸的比賽;但也有期待,冬奧會如約而至。

假期已經過半,然而冬奧會的號角才剛剛吹響。

2月4日(年初四)晚上8點,北京鳥巢舉行冬奧會的開幕儀式,再次成為全球焦點。二十四節氣的倒計時、黃河之水的寓意、代表團出場的引導牌是以中國結設計的雪花等細節之處,深入人心。

甚至可以說上一句,冬奧會的開幕式完全不輸08年。就連俄羅斯總統普京在開幕式不久前抵京,共赴這場盛大的體育賽事。

開發商都曾充當過中國足球和冰雪產業的金主爸爸,在房地產發展的黃金時期,國足和冰雪產業都相繼進入瘋狂砸錢投資的高潮時期。

如今,國足一腳踢飛了世界盃的夢,但"3億人上冰雪"的夢正在努力兌現。於是乎,伴隨著冬奧會的熱點,冰雪產業重新被審視。

比如,擁有最好滑雪場的萬科,擁有最多滑雪場地的融創,以及悶聲發大財、默默簽約雪場合作的萬達。

冰雪產業中的初代地產大佬王健林、早年熱衷滑雪運動的王石、仍堅持在冰雪賽道上投入的鬱亮、孫宏斌們,終於可以大笑三聲。

冬奧會的到來,再次帶火了滑雪場的生意。

值得一提的是,2022年冬奧會,北京和張家口同為主辦城市,場館分佈在三個賽區,分別是北京賽區、延慶賽區和張家口賽區(位於張家口市的崇禮區)。

其中,萬科石京龍滑雪場位於延慶,世茂位於長春的蓮花山滑雪場的空中技巧跳臺,成為冬奧會專業化備賽場地。

插了一腳冰雪產業的房企,多少都沾了一點冬奧會的光。

北京、延慶、張家口賽區冬奧村早已在1月底迎來各國代表團的入住,其中參與北京冬奧村完工建設的基本為北京國企開發商。而各地的滑雪場,也在冰雪熱潮下,遊客量不斷增長。

能把幾百萬一套的房子賣出去的開發商,賣幾百塊一張的雪票確實不在話下。比如萬科松花湖的雪場生意做得極好,雖然雪質並非最好,雪道長度也並不長,但滑雪圈卻有人打趣“三億人上冰雪、一億人在松花湖”。

除了營銷能力之外,作為重資產的滑雪場,更仰仗開發商的是,賣“雪區房”的能力。

畢竟建滑雪場需要很多錢,但開發商可以讓滑雪場,變成錢本身。

接下王石冰雪夢的鬱亮,正賣著松花湖滑雪場旁的山地別墅;

口口聲聲說要告別房地產的王健林,依然記得冰雪的帶貨能力(賣房能力),還在肇慶用滑雪場概念賣房子;

意外接下眾多室內雪場的孫宏斌,也傳出過想拿冰雪資產單獨上市的訊息。

冰雪產業裡的巨頭們

冰雪世界的商業巨頭都有誰?

除了上文提及的萬達、萬科和融創外,復星旅文、魯能集團也曾在冰雪產業上耕耘。

但目前來看,萬科發展了數十年的冰雪產業也面臨盈利困境,並撤銷了冰雪事業部;復星則是將重心放在國外的冰雪產業,魯能集團在2017年之後就與冰雪事業“失聯”。

在四年前那筆世紀交易(融創以438.44億元收購萬達13座文旅城91%股權的資產包中包含了多個室內滑雪場)之前,“冰雪王子”應該是萬科的王石,要麼是萬達的王健林。

萬科最早於2011年在吉林松花湖打造以冰雪為主題的度假區,到2014年,王石的投入達到400億元,這是萬科的第一個滑雪專案,從0到1。而松花湖滑雪場,旁邊建了無數的公寓和別墅,被稱為“雪區房”。

時任萬科董事局主席的王石,宣佈在2017年成立冰雪事業部,整合吉林松花湖、北京石京龍等滑雪場。此外,傳聞中萬科準備建造的還有張家口崇禮汗海梁滑雪場、內蒙古馬鬃山滑雪場(投資338億元)等。

萬達的滑雪事業同樣起於東北,第一座滑雪場是萬達長白山國際度假區,甚至比萬科松花湖還要早3年開業(2012年開業),當時的萬達,正如日中天。

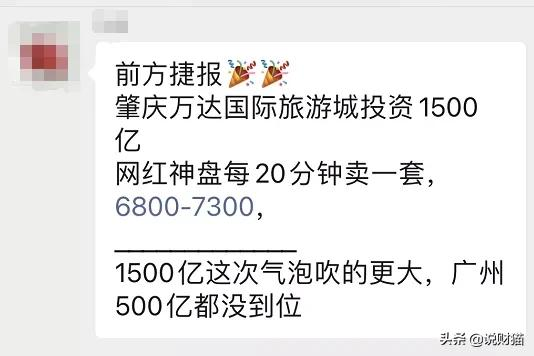

即便是在2017年遇到資金鍊斷裂危機,王健林都未賣掉萬達長白山國際度假區。截至目前,萬達的滑雪資產除了長白山專案,還有在建的肇慶萬達國家度假區(首個特大型山體室內滑雪場)、南寧萬達娛雪樂園等。

融創老孫的意外插足,改變了國內房企在冰雪產業上“雙萬(萬科&萬達)”格局。而且,如果從數量來說,“老孫”直接成了國內滑雪場的大佬。

已經開業的融創雪世界有6個,基本都是室內滑雪場,其中有5個滑雪專案佈局在南方,如廣州、無錫、昆明、成都和重慶,另有一個雪場在哈爾濱。

室內滑雪場,對很多沒見過雪的南方人,吸引力確實夠大。

孫宏斌曾評價冰雪業務板塊是“盈利能力最高的部門之一“。去年9月,還一度傳聞,融創考慮分拆冰雪業務,最早於2022年赴港上市,計劃整體戰略佈局35家室內雪場。

在去年房地產遭遇重重困境之下,融創仍在不斷簽約,比如11月底,融創文旅與北大湖滑雪度假區達成戰略合作。

單靠雪場自身造血,是一條漫漫長路,因此老孫選擇將冰雪業務上市融資。而同樣可以為冰雪巨頭們快速生錢的辦法,是比滑雪場更大的旅遊度假區的房地產專案。

畢竟如果不賣房子,很難有錢建滑雪場。

作為重資產的滑雪場,如果要在短期內覆蓋投資,似乎沒有比賣房子更好的辦法了。開發商拿走了人們的冰雪夢,卻只想著建房子。

是隕落還是該破局?

滑雪,應該是所有人的詩和遠方,曾經萬科也對滑雪事業寄予過厚望。

都知道,王石不僅是划艇、登山的愛好者,他也同樣喜歡滑雪,並多次在微博曬出在松花湖滑雪的影片,熱愛極限運動的他把愛好變成了事業,但萬科的滑雪事業走得很慢。

冰雪事業其實是一個靠天吃飯的行業,每年雪季就這麼長,一旦雪季過了,雪場幾乎“冰凍”,只能依靠附近的遊玩設施和旅遊資源賺錢。

萬科松花湖在2015年正式對外開業後,15/16雪季141天運營時間裡,總接待人次超過20萬,營收超過8000萬,滑雪學校營收1000萬,教學總數近2萬人次,當時王石評價道:“夢想成真,超出預期”。

但打從2017年成立冰雪事業部以後,萬科在滑雪場的拓展布局按下了“0.5倍速鍵”。萬科曾就雪場經營“吐苦水”,並直言雪場有效的經營方式是冰雪專案+地產。

舉個栗子:松花湖專案2016/17雪季累計接待遊客34萬人次,營收1.1億元,但度假區的地產銷售則超過了3億元。

曾任萬科冰雪事業部的負責人丁長峰稱,“滑雪產業是美麗又扎手的玫瑰。”他說,冰雪產業基本上是不賺錢的,有日常經營盈利,但滑雪場是一個巨大的重資產的投資,專案基本都是上百億的投資額。

“至少在前三年,所有的專案都要靠地產來輸血。”這幾乎是涉足冰雪產業的開發商現狀,前期靠賣房,後期靠運營雪場,包括門票、滑雪教學、滑雪比賽等獲得長期盈利,但這是一個漫長的等待過程。

滑雪場單靠自身回血慢,外部輸血渠道也未見明朗。滑雪場融資不說很難,但在業內來看,能將雪場作為底層資產去融資的開發商少之又少。

萬科曾在2018年以松花湖度假區發行信託收益權資產支援專項計劃,規模10.59億元,期限8年,加權發行利率為5.26%。這基本上是目前能看到的以滑雪場作為底層資產去融資的案例。

冰雪事業或許是企業的“加分項”,但作為主賽道去發展顯然很難。不論是萬科還是融創,在業績會上也鮮少推介冰雪業務。

前年,萬科撤銷冰雪事業部,業務和團隊併入到新的事業部“酒店及度假事業部”中,冰雪事業部作為萬科獨立的業務線條僅存活3年時間,黯然離場的冰雪事業部至少能給行業一點警示。

在利潤和資金鍊面前,房企對滑雪產業只能更加“小心翼翼”地投資和佈局,至少,不能用開發商的思維參與雪場運營。

然而,冰雪產業的開發商巨頭們,另一隻腳還陷入地產開發與債務現金的泥潭中。比如融創,最近幾個月不斷出售資產回血,多個城市的文旅城專案擺上貨架。

冬奧會過後,滑雪場生意又該如何維持現有的熱度?開發商何以為繼?