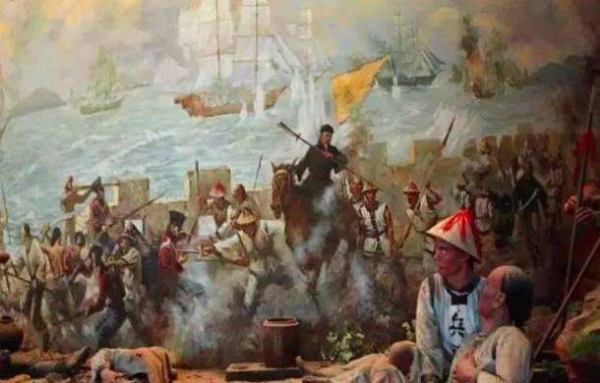

近代中國國家大門被叩開是從鴉片戰爭開始的。當時,英國軍隊總人數不過7000,而且遠端而來,不識地理、不知地形,不過是一群規模較大的海盜而已,為什麼就能夠打敗當時號稱70萬之眾的清軍?而且為什麼清朝從鴉片戰爭之後就再不能打勝仗,屢戰屢敗?

清朝到底衰弱在哪裡?這個答案用簡單的“船堅炮利”四個字概括恐怕不能從邏輯上解釋。那具體的原因到底是什麼?

英國人卡住漕運命脈

在一大堆研究鴉片戰爭的具體文獻當中,歷史學家胡繩在《從鴉片戰爭到五四運動》書中對鴉片戰爭的真相進行了追問。這其中涉及兩個比較重要的問題,一是當時打鴉片戰爭的英國軍隊的戰術是怎麼樣的?二是,被調集來應對鴉片戰爭的清朝軍隊又是怎麼樣的?

第一個問題,德國曆史學家卡爾•施米特在他的《陸地與海洋:古今之“法”變》當中回答了。他的回答是,現代海洋戰爭採用的是以小擊大的機動戰、運動戰和“游擊戰”。這種戰爭的目的並不以佔領對方的領土為最終目標,而是要以戰爭來換取商業利益,摧毀對方的經濟和貿易。

海洋上的戰爭沒有邊界,也不受陸地地形的影響。以往中國軍隊較少參加海洋戰爭,而僅有的水戰經驗也多來自內陸河流湖泊上的戰爭,應對海洋戰爭則沒有經驗。

正因為上述兩個方面原因,英國軍隊採用了恐怖和威懾來迫使清廷就範,真正的戰爭摧毀力並不太大。

而英國軍隊又以什麼為威脅呢?當時,英國把兵船開到了南京城下,停在了長江口,道光皇帝就認輸了,於是簽訂了《南京條約》。道光皇帝很怕英國人上岸佔了南京城嗎?7000英國海盜有這樣的能力嗎?即便是這夥英國海盜佔領了南京,中國這麼廣大的腹地,就不能繼續打然後反擊嗎?丟失一個南京,整個國家的戰爭就輸了嗎?

這顯然並不是答案所在。真正讓道光皇帝感到麻煩的是,英國人兵臨南京城下就可以隨時封鎖住長江,而這裡是清朝“漕運”路線的重要關口。道光時期,清朝已經試行了“漕糧海運”,南方是產糧的重鎮,漕糧要從江浙一帶經長江口出海,到天津上岸,運到北方。這條路線是清廷的稅收和財政的命脈。英國人可謂是打準了“七寸”。

那英國人又是怎麼能看得這麼精準的呢?這個答案涉及兩個問題,一是英國人的情報是從哪裡來的?另一個,則是上面尚未回答的第二個問題,被調集來應對鴉片戰爭的清朝軍隊戰鬥力如何?背水一戰能打贏嗎?

清軍劫掠百姓盡失民心

先看英國人的情報來源。當時,英國人最先把船開到廣州,在廣州外海上開打,而後一路沿海北上到了南京。期間,英國軍隊也有上岸與老百姓接觸,這些資訊就是從沿海的老百姓那裡打聽來的。

那為什麼沿海的一些老百姓寧可給英國人當偵探,也不向著清廷的軍隊呢?有一個關鍵性的答案就是,清廷軍隊紀律性極差,經常劫掠老百姓,口碑非常壞,還因此激起了很多民變。

當時應對鴉片戰爭的清朝軍隊是從內地被調集來的,這波人不僅缺少水戰經驗,還缺少兵餉。據《從鴉片戰爭到五四運動》書中的記載,這些軍隊從被調集開始,一路沿途劫掠老百姓,不同部隊之間相互攻擊。有的老百姓投靠軍隊尋求避難,反而被搶奪財物,甚至稀裡糊塗被殺。清軍完全不得民心。

老百姓對這樣的朝廷也感到完全沒有擁護的必要,所以很多人為了英國人給的報酬就向英國軍隊提供情報。英國軍隊與這些中國老百姓之間一直有著聯絡,所以戰爭打得並不費勁。

滿清的八旗兵制是募兵制,士兵和生產相脫離,軍費完全需要依靠國家財政撥款。清廷後期財政入不敷出,軍費經常撥不到位,滿八旗與漢八旗士兵地位並不平等,漢人內心也並不願意為滿人朝廷賣命。

在他們看來,漢人的土地被滿人佔了和被英國人佔了也沒太大的區別,反正漢人都是二等人。沒有軍費更不肯出力,即便肯出力,紀律鬆散也不習水戰。雖然人多,但戰鬥力極差,應對速度很慢。等他們集結反應過來,機動靈活的英國軍隊早就換了地方,仗打得完全不在一個水平線上。

另外,英國打仗採用的是軍商合一的模式。軍隊打仗向商人、銀行借款,打仗佔來地盤,控制了殖民地的稅收和貿易,則用賠款和貿易利潤來償還這些借款,軍隊和商人都有擴張侵佔的動力。兩者相對比,鴉片戰爭造成的結果就不難理解了。

(全文完,圖源網路,侵聯刪)

【作者有話說】博主才疏學淺、漏洞百出,希望各位小夥伴留言提出建議、討論。

如果覺得寫得不錯,那就點贊、關注或者“在看”吧,多謝閱讀。

原創不易,轉載請註明出處。來自:微信公眾號“合子的獨白”。