3.4.8蒙古四絕之三•船:天塹敉平

一轉頭,小武又加了一句:“蒙古人對於馬的使用,那真是沒得說!”

八角捋須微笑道:“別以為蒙古人光會用馬。至於蒙古的第三絕---是船。”

小武大訝道:“奇怪呀,船隻也是蒙古軍隊的特長麼?他們不是很北方的人麼?為什麼也擅長水戰呢?“

八角捻了捻鬚,慢慢道:“你想一想,蒙古人征服了多大的區域?其中有多少大小河流湖海?要是江河與水戰能夠擋得住蒙古人,那他們的擴張也太沒譜了吧?”

小武想了想,道:“我倒是記得成吉思汗的軍隊曾幾次大規模過黃河,但都是等到黃河結冰的時候。這說明了什麼?”

八角瞪眼道:”這隻說明冬天過黃河更加方便而已!你要知道,除了長江、黃河以外,蒙古人還渡過了阿姆河、錫爾河、印度河、伏爾加河、頓河、多瑙河等等無數名河,甚至連萊茵河、尼羅河也差點到了水邊飲馬!難道每次都要等結冰才能過去嗎?“

小武只得閉嘴,轉念又想起一事,便道:“我倒是聽說元朝末年有一條好漢叫王保保,曾經與徐達作戰大敗、逃到了黃河邊上。眼看就要被追兵生擒,但他在水邊撿到一根木頭,居然就以此為憑藉,遊過黃河、起死回生;甚至老婆孩子也一起抱著這根木頭遊了過去。可見有些蒙古戰士也的確是水性極佳的!“

八角點頭呵呵笑道:“這倒是的。有些蒙古人不但水性不錯,而且渡河的方法往往很有創意,也不一定是用普通船隻的。“

小武奇道:”哦?渡河還能有什麼創意呢?“

八角微笑道:“比如說,忽必烈攻打大理之戰就提供了一個典型的例子。先前漢將郭寶玉投降蒙古之時,成吉思汗諮詢其平南之策。郭寶玉說東南地區人多勢大,一下子恐怕滅不了;但是‘西南諸蕃勇悍可用,宜先取之’。從此,先滅西南、再滅東南,便成為了蒙古貫徹幾代的國策……”

小武插口道:“哦,原來是這樣!難怪蒙古會先滅西夏、再取川藏之交、並下大理(雲南)。最終,蒙古對南宋形成了三面大包圍,同時也孤立了吐蕃(西藏),迫使其最終投降。”

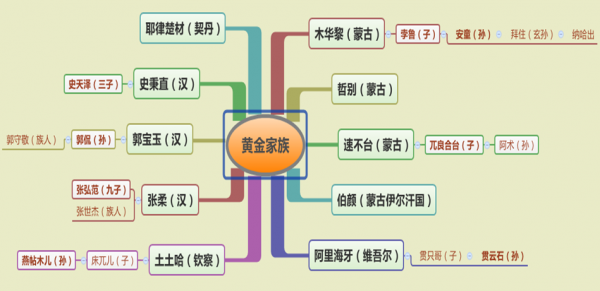

圖表 15戰國七雄2.0版

圖片來自網際網路

八角咧嘴笑道:“沒錯。從涼州(甘肅武威)出發,南下一直打到大理的,正是忽必烈和兀良合臺率領的一路軍馬。他們的人馬不多,而且一路上過了雪山和草地,克服了重重困難。”

“但當蒙古軍最後逼近了大理都城之時,道路還被洱海(滇池)所隔阻;而且大理段氏的軍隊預先收走了湖上幾乎所有船隻。限於地形,大理人並沒有太擔心敵軍的進攻。”

小武眼珠一轉,道:“那麼,忽必烈軍隊必須重新準備船隻,需要多久呢?”

八角搖了搖頭,捋須微笑道:“然而大理軍民萬萬沒有料想到,忽必烈的大軍竟然使用充了氣的‘革囊’(牛羊皮製的空皮囊)來‘渡海’---每個人的腰上綁一到兩隻革囊,武器也綁在身上,趁半夜裡偷偷地遊過了洱海。”

“在黎明之前,蒙古大軍就突如其來、神兵天降地出現在大理城前!而且馬上開始攻城!”

小武大驚道:“大理城措手不及,一下子就被攻破了?”

八角點了點頭,微笑道:“沒錯。忽必烈大軍飛渡洱海(滇池),一日之內就攻破了大理城!兀良合臺的手下生擒了來不及逃跑的國王段興智(鮮卑段氏),以最低代價獲得了完勝。”

“然而,忽必烈對段興智不錯;非但不殺、而且依舊委任其為大理總管。這是因為忽必烈軍隊的人數並不太多,也不願分兵去管理大理---畢竟這只是為戰略合圍南宋所做的前期準備。”

小武羨道:“聽起來,這次飛渡洱海(滇池)的戰役,可稱是戰爭史上的經典一役呀!實在是效率極高、收穫極大,蒙古軍的損失非常之小。”

八角點頭笑道:“正是。1254年,忽必烈收穫了大理國庫所有財富,部下軍隊不減反增,西南地區從此成為他的基地之一。段興智降順以後、馬上派出2萬大理軍,輔助兀良合臺的軍隊一起、掃平了整個西南的諸多蠻族。”

“而這一切都是因為飛渡洱海(滇池)的方法極其巧妙而且突然!元朝人以‘革囊鳧水’的創意,如今也已被奧林匹克運動會的水上專案所吸納,並衍生為一個專案---名字叫做‘皮划艇’。”

小武大為失笑道:“還有這等事?皮划艇竟然是忽必烈、兀良合臺、或其它蒙古人發明的?這樣說來,蒙古人對水戰的看法也是不拘一格的---不論哪種方式,只要能打勝仗就好;所以操船對他們來說、也不會是太大的挑戰了。”

八角點頭笑道:“不錯。別說是內河、內湖,就算是大海也不是不能征服的。耶律楚材曾當面對南宋使臣道:‘你們只恃大江。我朝馬蹄所至,天上天上去、海里海里去!’---就是這個意思。”

“忽必烈建立元朝以後,也曾經伐日本、徵越南、伐爪哇,這些戰役顯然都離不開海軍。另外在旭烈兀西征之時,最遠的一擊乃是攻打塞普勒斯的富浪(Frank、法蘭克)人---由於塞普勒斯是地中海上的小島,這顯然也需要海軍。”

小武點了點頭,若有所思道:“那麼,蒙古的海軍到底是什麼時候才真正成氣候的呢?”

八角目光閃爍,微笑道:“成氣候?這得要從南宋的‘蒲壽庚獻船’一事說起了。”

小武訝道:“‘蒲壽庚獻船’?這個人是誰?這個事情很大嗎?“

八角瞪眼道:“這個事情大不大?那我跟你說啊---‘蒲壽庚獻船’這個事情跟‘明安獻馬’一樣大!”

小武倒吸一口涼氣,震驚道:“有這麼厲害?你給我說說?”

八角緩緩道:“當伯顏進入臨安後,包括一個小皇帝在內、南宋的一半已經投降了。但是還有陳宜中和陸秀夫等大臣逃到了海上---他們糾集了部分軍隊,擁立了另一個小皇帝,順著浙閩粵的海岸線、南下泛海繼續逃亡,很快就來到了福建的泉州船舶司。”

小武道:“到那裡去做什麼?”

八角捋須道:“泉州是海上交通樞紐和基地,停泊著很多的海船呀!這裡是南宋海上貿易的重要關卡,當時的守將叫做蒲壽庚。”

小武點頭道:“原來是這樣呀。流亡的小朝廷指望蒲守庚支援他們的軍隊,將泉州的船隻都獻出來軍用,是吧?”

八角點頭道:“正是。可是蒲壽庚虛以委蛇、又跟大將張世傑談不攏,總是左推右擋,以各種藉口進行敷衍、推脫。”

小武奇怪道:“這又是為何?難道蒲壽庚打算背叛?他不是宋人嗎?”

八角一頓,道:“忘了說了---蒲壽庚雖是宋將,可他其實是阿拉伯人。從宋高宗趙構開始,南宋一直將海路貿易稅收當作國家的重要收入。由於泉州的地理位置優越、海上貿易繁盛,所以居住了不少從‘海上絲綢之路’而來的西亞人。”

“為了方便管理這些西亞移民---數以十萬計的阿拉伯商戶,南宋朝廷便委任了一個會說漢語、威望甚高、在本地居住多年的阿拉伯人為船舶司守將---這就是蒲壽庚。”

小武訝道:“哦?原來如此,但蒲壽庚也不是一定得降元的吧?”

八角笑道:“為什麼不呢?南宋的結局眼看不妙了,蒲壽庚一個阿拉伯人、怎肯陪著南宋力抗蒙古到底呢?”

“何況蒲氏一直經營海上路線,訊息靈通,早就知道了蒙古第三次西征的訊息---其老家阿拉伯也幾乎被旭烈兀的伊爾汗國滅了。那還抵抗個啥呢?又往哪裡跑呢?所以,他打算將泉州的一切獻給元朝,從而繼續獲得海上貿易特許權。”

小武點了點頭,道:“這樣說來,情況倒也是顯而易見的。那些個宋兵宋將,還跟蒲壽庚囉嗦什麼呢,直接動手搶船就是了。”

八角哂笑道:“有些宋臣實在有點迂,在關鍵時刻還跟蒲壽庚磨菇了好幾十天,始終沒有用。最後元兵靠近泉州了,流亡朝廷只好繼續南下,到廣東一帶再收集戰船。”

小武眉毛一揚,道:“蒲壽庚很快就將泉州的所有船隻都獻給元軍了?”

八角點頭嘿嘿笑道:“就這樣,元軍一下子就擁有了數千艘大小海船---不但規模空前,而且功能多樣!於是,一隻強大的海軍馬上就建立起來了,裡面不但有漢人、蒙古人,還有很多阿拉伯人---主要擔任海船的水手。“

小武長嘆一聲,道:“這樣一來,元軍在水戰方面不但不是外行了,相對於南宋水軍來說、甚至已經開始有了優勢。因為他們融合了阿拉伯人豐富的航海經驗!“

八角點頭道:“不錯。之後雙方的水軍在海上曾多次交戰,宋軍敗多勝少,最後一直打到了離澳門不遠的廣東崖山,兩軍就在海邊決戰。”

小武嘆道:“我知道這是歷史上非常有名的崖山水戰,當然是南宋敗了,對吧?”

八角捻鬚道:“不僅是敗了,而是非常徹底地敗了!戰況是絕對的一面倒,而且有詩為證,還是文天祥寫的---當時文天祥因早前在海豐被俘,正好拘禁在元軍船艦上目睹了宋軍此戰的大敗,並作詩《二月六日,海上大戰,國事不濟,孤臣天祥,坐北舟中,向南慟哭,為之詩》悼念。”

說罷八角似乎回憶了一下,隨即哼唱道:

“……

南人志欲扶崑崙,

北人氣欲黃河吞。

一朝天昏風雨惡,

炮火雷飛箭星落。

誰雌誰雄頃刻分,

流屍漂血洋水渾。

昨朝南船滿崖海,

今朝只有北船在。

昨夜兩邊桴鼓鳴,

今朝船船鼾睡聲。

……”

小武聽了,心情十分沉重:“從詩中聽得出,文天祥對崖山宋軍的全軍覆滅是何等的傷痛。試想他一個人在舟中親眼目睹洋麵上漂浮的十萬具屍首,心理又是何等的失落。遙想當時的情形,我眼淚都要落下來了。”

八角面無表情道:“所以實力才是第一位的!在真正的敵人面前,絕對不能輸!不過,宋軍當時也實在太自大了---這是雙方水軍的終極會戰,他們卻想一口吞掉元軍,這不現實。而從最後的結果來看,雙方的損失和實力根本不成正比。”

小武思索道:“元軍的主帥是張弘範,是吧?聽說此人是漢人,但忽必烈非常相信他,還特許調撥了一些正宗的蒙古軍馬以增強他的實力,這是沒有先例的。”

八角點頭道:“不錯。通常純粹的蒙古軍隊不會接受一個漢人的領導,但是忽必烈給了張弘範尚方寶劍,這就不同了。為了政治利益最大化,忽必烈就是想讓漢人來殲滅最後的南宋小朝廷,所以要讓張弘範具有足夠的實力。”

小武皺眉道:“張弘範就這麼有把握嗎?至於南宋軍隊最後的主帥,我記得叫做張世傑---這人不是同文天祥、陸秀夫一起被稱為宋末三傑嗎?難道他的指揮能力比較差?”

八角搖了搖頭道:“張世傑的能力不能算差,但是也受到了一些限制,比如軍隊計程車氣等等---兵源的家鄉不同、共同語言少,將佐意見不一,也存在不少問題。”

“但是歸根結底,還是南宋軍隊上下對最後一戰的認識不足、心理準備不足,不瞭解阿拉伯人與蒙古人在水戰中的特點,才會招致如此大敗,而且再無機會捲土重來。”

小武猶豫道:“可我記得,張世傑為了抗元,一路來也打了不少仗了吧?不過那些仗多半是在陸地上打的。直到最後被趕到海上了,才開始打水仗的吧?說明他不是專打水仗的將領啊。”

八角反問道:“那我問你,張弘範不也一樣?以前也沒有打過水仗?哦,我突然想起了一事---這二張其實是親戚,他倆自小一起長大、互相以兄弟相稱,絕對不是外人。”

小武驚掉了眼鏡,嚷道:“什麼?還有此事?你說張弘範和張世傑自小是在一起長大的?”

八角點點頭,緩緩道:“想不到吧?保定張柔這一家,是投蒙古的三大漢人勢力之一。張弘範是張柔的第九個兒子,自幼善於作戰;但卻不是張柔的世襲繼承人,他大哥才是。”

“所以,張弘範若想升官發財,還得靠自己多打仗立功。至於張世傑呢,也是保定張家的族人之後,也曾隨著族伯、族兄替蒙古人作戰多年,正是張弘範的發小。”

說罷,八角大袖一揮,一張白紙飄飄搖搖地飛出了袖筒。小武連忙上前雙手接下,仔細一看,卻是一張蒙古主要那顏(跟腳)家族譜系。

圖表 16蒙古主要那顏(根腳)家族

小武看了半天,道:“原來兀良合臺是速不臺之子……”

八角大笑道:“別打岔,回到張柔家來。張家替蒙古滅金而效力多年,無論是張柔、張弘範,還是張世傑,都立下了不少功勳。但當蒙古開始伐宋以後,張世傑終於覺醒了---自己是個漢人,還是應該維護南宋為是!”

“故此,張世傑脫離了張家,投向了南宋。以其對蒙古軍隊之瞭解、作戰之勇猛,逐漸成為了南宋朝廷的最後柱石。但是誰也沒有想到,當年一起玩鬧長大的兩個小兄弟,最終還是各率大軍,在伶仃洋裡殊死搏殺---他們註定避不過宋元之間的終極一戰,同時也是自己的宿命一戰。“

小武沉默了好半天,咬唇道:“那麼張弘範對打贏水戰、有什麼特別的訣竅嗎?”

八角點頭道:“的確是有訣竅的。張弘範吩咐手下,尤其是很少打水仗的軍人、以及新調撥來的蒙古兵都‘躺平’---在雙方船隻距離還遠的時候,不論宋軍如何箭石飛舞,就是不要起身應戰。”

“於是他們就一直趴在夾板上,將大盾牌蓋上身子、躲避各種攻擊。等到雙方船隻接近、捱到了一處之時,這才紛紛躍將起來,跳上對方船隻肉搏,以短刀為主要武器近身搏擊。此招大出宋軍的預料之外,但卻十分奏效,直接導致了宋軍的主力水軍崩潰。”

小武點頭道:“我明白了。宋軍水戰還是依賴以前的戰術、比較僵化;相對而言,元軍很懂得揚長避短、開拓創新,因而大勝。”

八角捻鬚道:“沒錯。水戰的要求甚至比陸戰更加靈活,敵人是不會靜止在那裡等你去打的。一旦一方的戰術一成不變,另一方就可能推陳出新、出奇制勝。”

“何況元軍海船內外有眾多阿拉伯水手維持。他們齊心合力,駕駛技術如心使臂、如臂使指;是故海船能夠超乎尋常的靈活而快捷,敵軍幾乎很難在水上將其擊敗。”

小武點頭道:“崖山之後,蒙古海軍已到達了巔峰。估計元軍可以在海上稱王了,所以後來也敢跨海討伐日本、印尼等國了。確實,‘蒲壽庚獻船’一事,對整個亞洲的局勢影響太大了!“

八角捋須微笑道:“這個影響有多大呢?便是過了一百年,南人也沒有忘記。當元朝滅亡時,雖然再也沒處去找蒲壽庚這個人了,然而阿拉伯商戶還在,所以明朝軍隊還是大舉掃蕩了泉州、以示報復。”

“南人的報復,不但使得當地十萬餘戶阿拉伯商家蕩然無存;而且其毀滅之徹底,甚至使得其後五百年間、亞歐大陸的學者們再也找不到‘海上絲綢之路’的中國起點在那裡了!“

小武大驚道:“還能夠這樣?難道泉州‘陸沉’了嗎?”

八角解釋道:“泉州還是存在的。但是西亞、歐洲的記載上並沒有說,中國海船乃是從泉州出發、駛向西亞和歐洲的。”

“事實上,歐亞書籍大都記載著---中國航線的碼頭起點是一個叫Citong的地方。但是在中國的明清地圖上,哪裡都找不到Citong。”

小武疑惑道:“這是怎麼一會事?Citong後來找到了嗎?“

八角點頭捋須,呵呵笑道:“直到最近的幾十年,在中歐多名學者的聯合考證下,以泉州發掘的幾處遺蹟為證據---方才確認Citong(刺桐)就是泉州一個港口的名稱。”

“於是,泉州當地將考古發現的中心地帶改稱為泉州市刺桐區,如此才終於將宋元時期的海上絲綢之路給定位完整。”

小武終於明白道:“原來如此。刺桐就是當年數以十萬計的阿拉伯人在華經商和聚集居住的碼頭地帶吧!”

“但是在明朝時候,這些阿拉伯人非死即逃,於是刺桐碼頭暫時消失了,到如今才重見天日!”