兵屯磨石口

囗晨哥【一葦邨獨語】之一一

這地場叫磨石口,蓋因北面的福壽嶺撿塊石頭就能磨剪子鏹菜刀,嶺下鄉民多有以釆制磨石為業者,故而宋朝就叫磨石口。老舍的長篇小說《駱駝祥子》裡的人力車伕祥子為什麼叫駱駝祥子?是因兵荒馬亂被抓伕,逃跑時撿到亂軍丟下的三匹駱駝。而祥子撿駱駝的地場,老舍說就在這個磨石口。可是不知道為什麼,我認的它時,它卻叫了模式口。

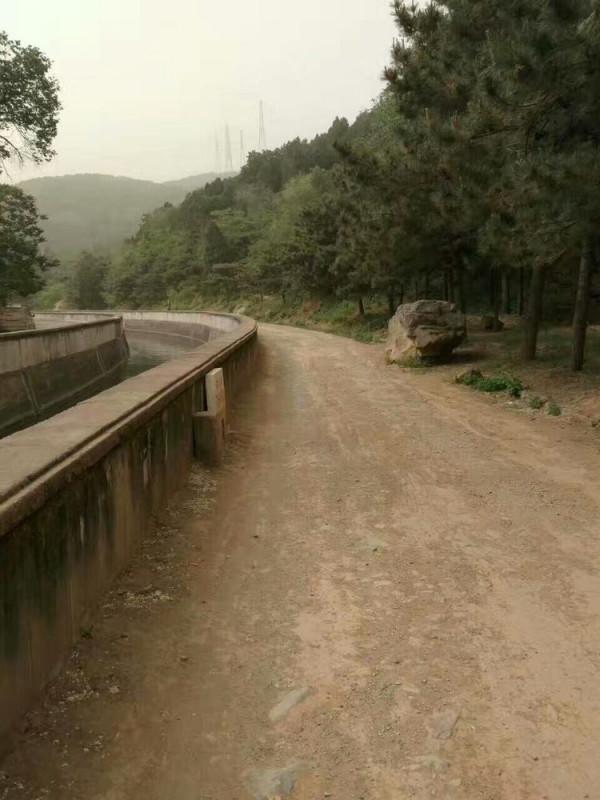

這裡屬於北京的石景山區,西南五里是首鋼,正南三里是區機關所在地金頂街,東南五里是古城,偏東五里是北京地鐵地面排程總站蘋果園兒,正東十里是八寶山,東北十里是西山風景區的八大處,再往北斜就是香山、頤和園了。離磨石口(我一直堅持叫它磨石口)最近的是近些年來聲名鵲起的法海寺,兩家基本就是前後院兒。磨石口與法海寺當不間兒,有一條東西走向的水渠,這渠從西面的翠微山裡掏過來,山那邊兒是門頭溝,渠水來自永定河,這渠就叫永定河引水渠,簡稱永引渠。幽深瓦涼的渠水往東過了劉娘府,流向了海淀,北京城的西半部,人吃馬喂,養魚飲鳥,划船走冰,差不多全靠它了。

1956年開鑿的這條永引渠,從磨石口的北側貼著福壽嶺流過法海寺,正正道道兒把一個部隊的大院兒劈成了兩半。渠北山坡上是部隊機關,渠南平地兒是部隊後勤部門及家屬住宅區,大院兒以外就都是磨石口的地方老百姓了。一道鐵欄水泥小橋橫在渠上,有人給這橋寫了首詩,叫它軍民連心橋,小題大作,十分搞笑。不過機關這邊有個廣場,盡北頭貼著山壁修了一座有練功房和化裝間的永久性舞臺,除了文工團上演新節目和部隊文藝匯演,還隔三岔五時不常兒地放電影,允許磨石口的老百姓過橋跨渠來觀看,軍民關係的確是不錯。說這話是1970年代,我就在這兒當兵,鐵道兵。

1980年代初百萬大裁軍,鐵道兵被裁掉。那會兒我已退伍,想那部隊大院兒跟著裁軍也得土崩瓦解,就再也沒回去過,一晃快四十年了。前些時應邀去新疆作劇,路過北京,北京的朋友知道我那段日子,貼心靠肺地開車拉上我去了磨石口。按他們的意思是讓我舊地重遊,可我卻滿心一種想看不敢看的憑弔情緒。

一一房子多了,街道窄了,走向還沒變。頑固的山石地面不好修理,不意間保住了大院兒最初的基本格局。當然部隊是沒有了,地主換成了一些不知道內裡什麼名堂的企事業單位。那些樹還在原地站著,松的,柏的,核桃的,只是更粗了,更高了,更老了。有些旁逸斜出的枝杈掛過我的槍、挎包和軍用水壺,還是當年的架勢彎在路邊,一直在等著我……

一一有意思的是,勤務連的崗樓沒了,大門居然還在!大門外那座水泥標語牆也懶得拆,那個年月寫的是“為人民服務”之類的流行語,如今廢物利用,宣示的也是“文明和諧”一類的即時口號。廣場不見了,取而代之的是一群高大的建築物,這個可不得了:中國第四紀冰川遺蹟陳列館。科學!

一一最讓人心熱的是那條永引渠。多少光陰隨水而逝,渠道與渠牆卻堅固如初,因吸納了日精月華而縈然有脈,錚然有骨,磬然有聲。橋還是那座水泥板橋,欄杆也還是那幾根被我拍遍的鐵管欄杆,如果悉心檢視,那上面沒準兒還保留著我當年的指紋。

一一法海寺,文革初就被砸爛的古廟,到我當兵時仍然梵鍾委地,壁斷垣殘。文革中期,被放到鄉下的幾位教師啟用回城,拖家帶口沒地兒住,臨時就住在法海寺的偏殿裡。記得其中一位女教師,早起穿著一身寬鬆的花衣褲在寺院裡走動,心想這就是所謂小資產階級吧?後來知道人家穿的不過是極普通的睡衣。那會兒許多個清晨或黃昏,創作組幾個戰友散步走順了腳兒,每每出了機關大門便沿著永引渠西行,北拐,坡道,石橋,古松,石階,十幾分鍾就到了法海寺。我多次好奇地繞到被封鎖的大雄寶殿後身兒,隔著烏漆麻黑的花椒格子窗往裡窺探,隱約可見斑駁陰森的什麼壁畫。四十年後的今天知道了,那是國內現存最完整、面積最大、堪與敦煌壁畫相媲美的明代畫作!始建於五百年前的法海寺屢遭劫難,今天已經修葺一新,氣象莊嚴。當年曾把它當鄰居陋舍相看的頑皮丘八,此時竟愧恧得抬不起頭來。

嗯,總的來說一切都比預想的要好,眼晴淚了幾淚,終於沒有找到流出來的理由。赫拉克利特說“人不能兩次踏進同一條河流”,譬如這永引渠,新流舊水只在眨眼之間,哪一滴會是四十年前的呢?不過赫拉克拉特是唯物的,從唯心角度說,總有些東西是不會變的,譬如牽腸扯肚的一些念想兒,纏頭繞腦的一些舊夢。

但是終於還是沒鬧明白,實打實鑿的磨石口,它怎麼就成了模式口?誰的主意?模式是個什麼東西您哪?

一一2017.5.5.記於北京一克拉瑪依飛機上

圖片來自作者提供

編輯:樂在其中