第一位研究茯茶的科學家

(《話說茯茶》第5問)

新中國成立後,中央政府關心邊區人民的健康,向西部少數民族地區派遣醫療隊伍。醫療隊發現,邊民常飲用的茯磚茶中,有時會因雜菌超標引發腹瀉和其他疾病。涇陽縣政府非常重視此情況,並於1951年11月派專員帶領兩名製茶工前往北京,找到了剛剛成立的國家菌種保護委員會(現為中國科學院微生物研究所),尋求幫助和解決問題。

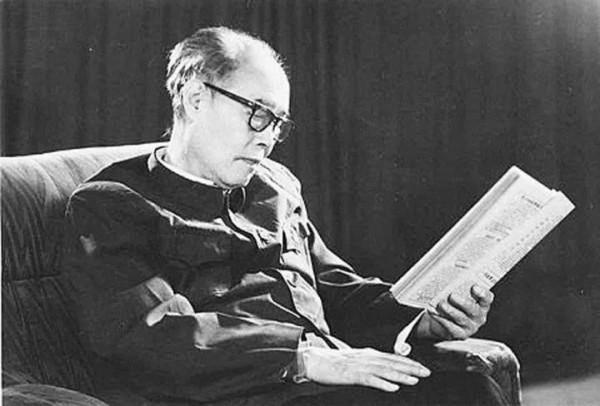

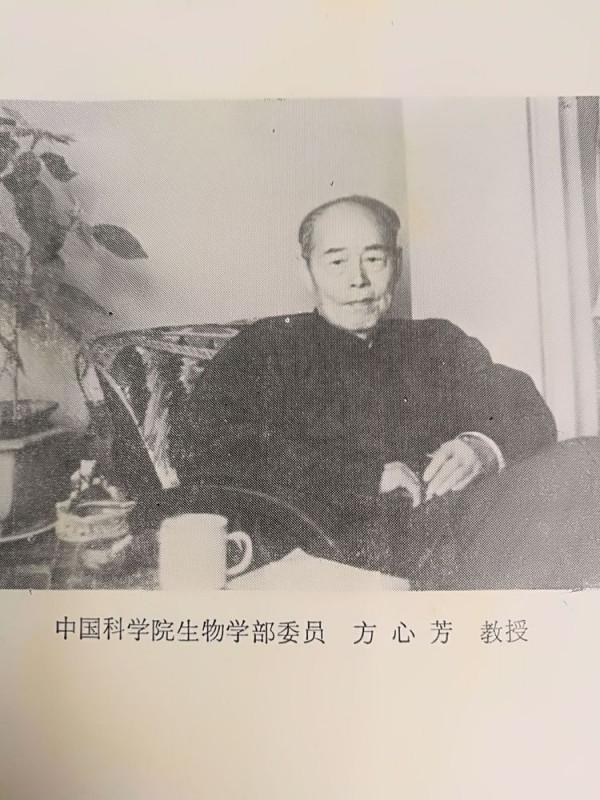

時任國家菌種保護委員會負責人的方心芳教授(後被評為中國科學院院士)帶領其助理,經過半年多的研究,發現茯茶中的優勢菌群,即是一種灰綠麴黴屬的微生物。隨後,方心芳院士沿用"金花"二字,將該菌種命名為"金花菌"。

方心芳(1907-1992),生於河南省臨潁縣。中國微生物學家、中科院院士。我國現代工業微生物學開拓者和應用現代微生物學的理論和方法研究傳統發酵產品的先驅者之一。50年代後組織和指導建立了我國現代微生物學的一些新興分支學科,培養了一批高階專業人才,為我國微生物學和現代微生物產業的發展做出了重要貢獻。1980年當選為中國科學院院士(學部委員)。

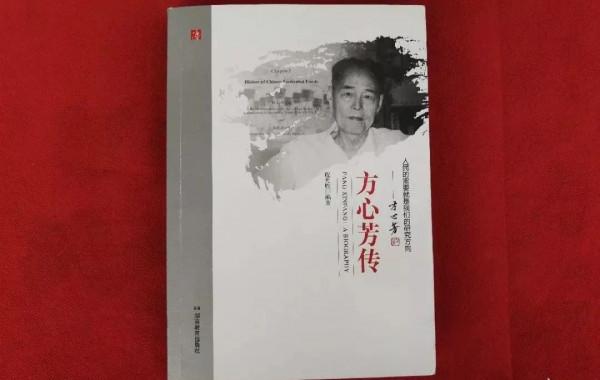

“1951年11月底,國家有關茶葉管理部門提出協助研究茶磚發酵的課題。因為當時茶磚質量不穩定,使西南少數民族的生活必需品受到影響,兄弟民族地區消費者提出了意見。既然要發酵,自然得找微生物學家進行研究和解決問題。管理部門向方心芳提供了各種形式的茶磚,有磚形的,有柱形的和餅狀的等等。從12月初開始,方心芳帶領齊祖同等人對發酵好的茶磚中的微生物進行了觀察和分離。……1952年1月3日,中國茶葉公司、西北茶廠等單位的領導以及兩名工人來到黃梅社,決定研究茶磚發酵。……方心芳熟知這些黴菌的屬性,決定透過茶磚的發酵溫度來控制灰綠麴黴、青黴菌和黑麴黴的生長。所以將磚茶發酵的溫度控制在25-30℃,就可以獲得優質茶磚。為了保證灰綠麴黴長得好,方心芳還設定發酵環境的相對溼度為95%。……1952年3月29日,方心芳收到實驗報告,說明這項工作基本結束。這項成果,為茶葉管理部門解決了事關兄弟民族關係的大問題。”(《方心芳傳》第108頁)。方心芳院士在酒麴方面研究成果卓著,灰綠麴黴可以理解為“茶曲”。茯茶發花的優勢菌為"冠突散囊菌",這是一個特殊菌類,菌落的鑑定亦費盡周折,且幾易其名,最初稱為"灰綠麴黴",後稱"謝瓦氏麴黴",繼而又叫"冠突散囊菌"。方心芳院士可以被譽為新中國“茯茶金花研究第一人”。

方心芳院士透過研究,確定了茯磚茶中常見菌種的類別和生長特性,明確給出了控制和抑 制主要雜菌(青黴菌和黑黴菌)生長, 使"金花菌" 成為優勢菌群的基本條件,即∶環境溫度 25 ℃ ~30℃,環境相對溼度70% ~80%,茶葉含水率15%~30%等。方心芳院士是中國研究茯茶的第一位科學家。這段歷史,在中國科學院組織編寫的《方心芳傳》的第 108 頁,有明確的描述。為此,本書作者曾親赴中國科學院微生物研究所檔案室,查得方心芳院士當年研究茯茶的記錄手稿。

茯茶的特殊功效已經得到茶學、醫學、微生物學領域學者的認同。“寧可三日無食,不可一日無茶”,西北民族千百年來的飲用實踐也充分證明了這一點。如今,“金花”茯茶越來越火,一“花”開遍六大茶類在技術上已經不是難事了,一“花”開遍神州大地也正在迅速蔓延,長期飲用茯茶,能夠促進調節新陳代謝,增強人體體質、延緩衰老,對人體起著有效的藥理保健和病理預防作用。

《話說茯茶》(中國茯茶200問)一書可貴之處在於這是業界首次向公眾全面普及科學茯茶知識,幫助人們對茯茶形成正確的科學觀,培養從業者的科學素養,讓人們理性的認識茯茶、認識金花菌,而不是人云亦云的傳說和故事,同時本書為相關產業實踐方向的從業者提供了一個多學科跨領域的科普讀本,幫助從業者講好茯茶故事,推動茯茶產業及金花食品產業的發展。